No meio da guerra com o Hamas, de uma crise de reféns, da devastação de Gaza e da identidade fragmentada de Israel, o Primeiro-Ministro parece incapaz de distinguir entre os seus próprios interesses e os do seu país.

Estar vigilante – viver sem ilusões sobre a sempre presente ameaça de aniquilação – era um valor fundamental no número 4 da Rua Haportzim, que já foi o endereço da família Netanyahu em Jerusalém. Essa cautela tinha raízes antigas. Na Hagadá da Páscoa, a passagem que começa com “Vehi Sheamda” lembra a todos na mesa do Seder que em cada geração um inimigo “se levanta para destruir” o povo judeu. “Mas o Santo, Bendito seja, livra-nos das mãos deles”, continua a Hagadá. Benzion Netanyahu, patriarca da família e historiador da Inquisição Espanhola, era um homem secular. Para a libertação, ele não recorreu à fé, mas à renúncia à ingenuidade e à força das armas. Este credo tornou-se a herança do seu filho do meio, o núcleo da sua autoconcepção como o defensor excepcionalmente não iludido do Estado de Israel.

Esse filho, Benjamin Netanyahu, está agora no seu sexto mandato como primeiro-ministro. Nem mesmo o fundador do estado, David Ben-Gurion, manteve o poder por mais tempo. Mas a posição de Netanyahu nas sondagens é sombria. Agora com setenta e quatro anos, sempre fez campanha pela segurança, apresentando-se como o único estadista e patriota que percebeu as intenções malignas dos inimigos de Israel. No entanto, com o massacre de cerca de mil e duzentas pessoas pelo Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, ele presidiu a um colapso sem precedentes da segurança do Estado.

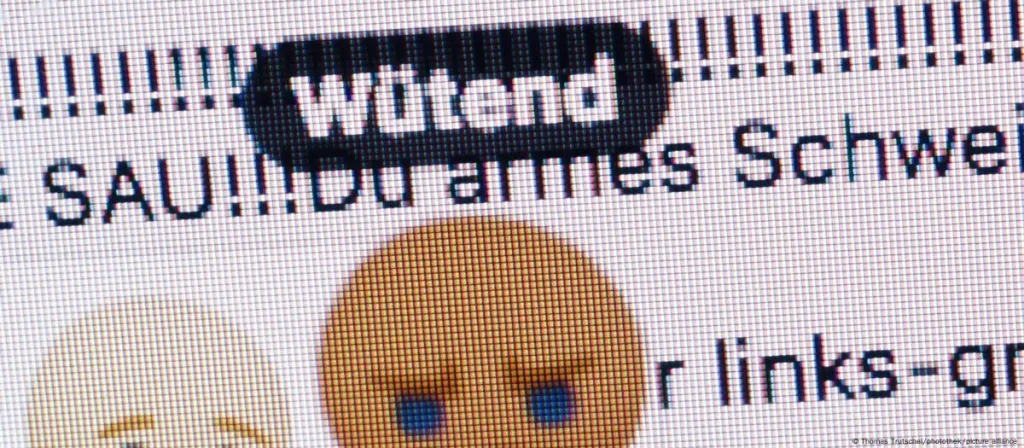

“Historicamente, Netanyahu ficará na história como o pior líder judeu de todos os tempos”, disse-me Avraham Burg, um ex-presidente do Knesset que há muito tempo deixou o Partido Trabalhista e se juntou ao esquerdista Partido Hadash. A fúria contra Netanyahu entre os centristas e muitos conservadores não é menos intensa. Galit Distel Atbaryan, ministro linha-dura do governo de Netanyahu, renunciou após 7 de outubro; mais tarde, ela falou sobre sua “raiva ardente” em relação a ele. Ela hesitou em atacar Netanyahu durante a guerra, mas, disse ela à televisão israelita, ela própria “pecou” pelo seu próprio papel na divisão da sociedade israelita. Quando ela acordou na manhã do dia 7 e ouviu a notícia do ataque catastrófico, seu primeiro pensamento foi “Você fez isso. Você enfraqueceu a nação.” Agora, disse ela, “os dias deste governo estão contados – isso é óbvio”. Naftali Bennett, antigo primeiro-ministro, disse-me que Israel estava vivendo um nível de divisão autodestrutivo. “No ano passado”, disse ele, “Israel tem-se despedaçado e o seu sistema imunitário tornou-se fraco. Nosso inimigo viu isso e atacou.”

Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro, em 1996, Bibi, como todos o chamam desde a infância, tem rejeitado qualquer conversa sobre a influência de sua família – “psicobabble”, ele uma vez descreveu isso para mim com um aceno desdenhoso do mão. No entanto, o poder da orientação do seu pai nunca esteve em dúvida. Quando Benzion morreu, em 2012, aos cento e dois anos de idade, Netanyahu fez um elogio que se dirigia diretamente ao seu pai e falava da centralidade do seu conselho: “Você sempre me disse que um componente necessário para qualquer corpo vivo – e uma nação é um corpo vivo – é a capacidade de identificar um perigo a tempo, uma qualidade que foi perdida pelo nosso povo no exílio; foi isso que você disse. Você me ensinou, pai, a olhar a realidade de frente, a entender o que ela contém e a chegar às conclusões necessárias.”

Benzion era um acólito de Ze’ev Jabotinsky, o líder do ramo do sionismo de direita conhecido como Revisionismo (o que estava a ser revisto era uma agenda sionista considerada insuficientemente militante), e foi Jabotinsky quem previu o desastre que se abateria sobre os judeus da Europa, que, em 1938, ele comparou a um “vulcão que em breve começará a expelir o seu fogo de destruição”. Na visão revisionista, a fundação de Israel ocorreu, culpadamente, demasiado tarde – demasiado tarde para seis milhões de judeus. Tal como Jabotinsky, Benzion acreditava que Ben-Gurion e outros sionistas trabalhistas tradicionais tinham sido demasiado complacentes com os britânicos, que governavam a Palestina durante a era do Mandato, e demasiado dispostos a negociar com os árabes que viviam lá. “Eles estão preparando um belo final para nós”, escreveu Benzion numa publicação revisionista. “Esse fim é um estado árabe na terra de Israel.” Sua visão do inimigo não admitia muita humanidade. “A tendência para o conflito está na essência dos árabes”, disse ele a um repórter em 2009. “O objetivo dos árabes de Israel é a destruição. Eles não negam que querem nos destruir.”

Qualquer afastamento do maximalismo territorial era um anátema para Benzion. Seus três filhos – Yonatan, Bibi e Iddo – não poderiam ter deixado dúvidas sobre sua posição. A aceitação por parte de Ben-Gurion do plano de partilha da ONU, em 1947, dividindo a terra entre judeus e árabes, foi intolerável. Benzion condenou o seu colega revisionista Menachem Begin quando, em Camp David, em 1978, Begin negociou a devolução do Sinai ao Egito, no que se tornou um acordo de paz duradouro. Os Acordos de Oslo, assinados na década de noventa por Yitzhak Rabin, foram também um ato de credulidade patética. Foi fácil imaginar a resposta de Benzion às negociações de Ehud Barak com os palestinos sobre a soberania, em 2000; a retirada de Ariel Sharon de Gaza, em 2005; e a proposta de Ehud Olmert, em 2008, para criar um Estado palestino desmilitarizado. Aparentemente, Benzion criticou mesmo a decisão do seu filho de partilhar a soberania com os palestinos sobre a cidade de Hebron, na Cisjordânia. Ninguém estava vigilante o suficiente para escapar de seu desprezo. Benzion comentou certa vez que seu filho poderia ser um excelente ministro das Relações Exteriores. Netanyahu era o primeiro-ministro do país na época.

Quando visitei Israel no final do mês passado, a primeira coisa que notei foi que a agitação superficial da vida cotidiana estava de volta. Nas primeiras semanas após 7 de outubro, durante a minha visita anterior, Israel estava praticamente fechado; enquanto centenas de milhares de reservistas saíam do trabalho e de casa para se apresentarem ao serviço, escolas e empresas fechavam e as estradas ficavam vazias. Agora está tudo aberto e as estradas estão cheias.

Mas nada é normal. Pergunte a alguém “Ma shlomcha?” (“Como vai você?”) e você ouvirá um longo silêncio ou um suspiro, como se dissesse: “Você está realmente perguntando?” Então vem uma resposta ferida. As pessoas são rápidas em contar o pesadelo que acabaram de ter ou a ansiedade torturante do dia. “Sonho que o Hamas está à minha porta.” “Todos conhecemos alguém – ou todos conhecemos alguém que conhece alguém – que foi morto ou esteve em guerra.” E então você ouve expressões lamentosas de uma sensação perdida de segurança: “Não somos mais israelenses, somos judeus”.

Nos carros e nas cozinhas, as pessoas sintonizam os noticiários de hora em hora no rádio, que invariavelmente começam com necrologia: breves biografias de soldados mortos. Depois vêm os relatórios sobre o progresso do Exército em Gaza, túneis descobertos, combatentes do Hamas mortos, violência transfronteiriça no norte da Galileia com o Hezbollah, bombardeios contra milícias apoiadas pelo Irã na Síria, ataques Houthi a navios israelitas no Mar Vermelho. As notícias na televisão trazem painéis de discussão com generais, oficiais de inteligência e funcionários do governo. Netanyahu e o presidente Biden estão começando a divergir? E o que diabos está acontecendo nos campi americanos?

Netanyahu geralmente trabalha em um complexo de escritórios surpreendentemente degradado no centro de Jerusalém, mas hoje em dia ele está principalmente escondido em Kirya, um complexo de defesa em Tel Aviv, onde lidera um conselho de guerra de cinco membros. Três dos outros quatro membros têm pouco amor por Netanyahu e ficariam felizes em vê-lo substituído: o ministro da Defesa, Yoav Gallant, a quem demitiu temporariamente no ano passado; Benny Gantz, antigo chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e potencial adversário, que está à frente de Netanyahu nas sondagens por quase dois para um; e Gadi Eisenkot, outro ex-chefe do Estado-Maior das FDI e potencial desafiante, cuja ligação com o público israelita se aprofundou quando o seu filho morreu recentemente nos combates em Gaza. Depois, há Ron Dermer, um conselheiro político e legalista nascido nos Estados Unidos, cujo pai e irmão foram prefeitos de Miami Beach.

Netanyahu e Dermer sentem-se confortáveis com os costumes do republicanismo americano. Dermer é por vezes conhecido como “o cérebro de Netanyahu” e, tal como o seu patrono, acredita que os presidentes norte-americanos ( Barack Obama talvez o mais importante) tendem a ser vagamente iludidos sobre as intenções dos palestinos, do Hezbollah e, crucialmente, dos iranianos. Biden, como muitos dos seus antecessores, tem uma história torturada com Netanyahu, a quem por vezes considerou hipócrita, condescendente e enganador. Embora Biden inicialmente tenha abraçado Netanyahu depois de 7 de outubro – e demonstrado tanta empatia pelos israelenses que muitas pessoas aqui foram ouvidas dizendo que desejavam que ele fosse seu primeiro-ministro – Netanyahu desde então mostrou um desdém arrogante pelos esforços americanos para minimizar o terrível derramamento de sangue e destruição em toda Gaza, impedir uma segunda frente no norte e transmitir apoio à perspectiva de dois estados.

No Kirya, Netanyahu confronta diariamente o tema dos reféns em Gaza. De alguma forma, a vontade de os trazer para casa é uma expressão do objetivo básico de Israel: proteger um povo que tinha sido quase erradicado. Entre as muitas acusações feitas a Netanyahu está a de que ele falhou num teste de humanidade básica quando não se conectou imediata e publicamente com as famílias dos reféns. (O gabinete do Primeiro-Ministro afirma que Netanyahu apoiou as famílias reféns desde o início.) As suas tentativas mais recentes de empatia revelaram-se, para muitos, totalmente pouco convincentes. Recentemente, numa conferência de imprensa televisiva, um repórter do Israel Hayom (Israel Today), um jornal criado em 2007 pelo bilionário americano de casinos Sheldon Adelson para apoiar Netanyahu, perguntou ao primeiro-ministro se ele usava as etiquetas de identificação “Bring Them Home” que são onipresentes agora em Israel. Numa tensa reunião anterior com ex-reféns e suas famílias, Netanyahu teve que explicar que havia deixado sua etiqueta de identificação ao lado da cama. Um dos pais não aceitou: “Você não coloca isso no pescoço porque tem vergonha”. Agora, na hora certa, ele pegou a etiqueta de identificação que estava usando e a exibiu para as câmeras.

O que não é especialmente visível na televisão israelita é o horror implacável do sofrimento palestino em Gaza, onde mais de vinte e três mil pessoas foram mortas em três meses e cerca de 1,9 milhões foram deslocadas. Só raramente os israelitas veem o que o resto do mundo vê: os cadáveres de crianças palestinas embrulhados em lençóis perto de uma vala comum; fome e doenças generalizadas; escolas e casas, blocos de apartamentos e mesquitas reduzidos a escombros; pessoas fugindo de um lugar para outro, a pé, em carroças puxadas por burros, três de bicicleta, sabendo o tempo todo que não há refúgio real contra um perigo mortal. Gaza está presente na televisão israelita principalmente através dos envios de repórteres integrados nas FDI. E tendem a enfatizar a experiência dos soldados israelitas – as suas missões, os seus confrontos com combatentes do Hamas, a busca de reféns, os pronunciamentos contundentes de generais e oficiais que viajam de helicóptero vindo de Jerusalém.

O desrespeito pelo sofrimento em Gaza dificilmente se limita aos ministros reacionários ou aos comentadores da extrema-direita. Ben Caspit, autor de uma biografia crítica de Netanyahu, publicou recentemente que não sentia nenhum escrúpulo em concentrar-se na frente interna. “Por que deveríamos voltar a nossa atenção [para Gaza]?” ele escreveu. “Eles mereceram esse inferno de forma justa e não tenho um miligrama de empatia.” Quando perguntei a Caspit sobre isto, ele respondeu que era “pró-ajuda humanitária” e um “pacifista” de longa data, mas insistiu que tinha havido, até 7 de outubro, um “cessar-fogo” com o Hamas. E depois, disse ele, “atravessaram a fronteira, vieram às nossas aldeias para saquear, violar, matar e raptar. Portanto, como israelense, é difícil para mim sentir pena agora durante esta guerra, enquanto continuamos a enterrar cinco ou sete soldados por dia.” Ele não se importava com Gaza “exatamente da mesma forma que os britânicos não se importavam com os alemães na Segunda Guerra Mundial e os americanos com os japoneses”, continuou. “Fomos forçados a esta situação. Nós não iniciamos isso. Pelo contrário, iniciamos a paz.” O sentimento dele é comum entre os israelenses.

“Vemos Gaza na televisão, mas não o suficiente”, disse-me Ilana Dayan, apresentadora de longa data do “Uvda” (“Fact”), uma espécie de “60 Minutes” israelita, uma noite, enquanto tomamos um café em Tel Aviv. Dayan, que transmitiu inúmeras reportagens críticas ao governo e aos militares israelitas, admitiu que um tom patriótico tomou conta de grande parte do que aparece no ar. “E quando chego em casa e digo: ‘Precisamos saber mais’, é difícil para eles se importar. Sabemos que nosso público está impaciente com qualquer tipo de desvio do mainstream. Entrevistamos pessoas sobre o dia 7 de outubro – estamos presos no dia 7 de outubro – e, depois dessas atrocidades, muitas vezes, compreensivelmente, falta-nos a empatia para ver o que está acontecendo do outro lado da fronteira. Como israelense, eu também senti isso. Como repórter, sinto que temos de informar os israelitas sobre o preço que está a ser pago em Gaza.”

Quando os cidadãos palestinos de Israel, que representam vinte por cento da população, expressam os seus sentimentos políticos nas redes sociais, o resultado pode ser assédio, doxing ou mesmo uma visita das autoridades. Muitos sentem repulsa pelo que veem na televisão israelita, à luz do que tem aparecido nos meios de comunicação baseados no mundo árabe. “Não tenho estômago para isso”, disse-me Diana Buttu, uma advogada de direitos humanos que já foi negociadora da Organização para a Libertação da Palestina. Ela mora em Haifa, uma cidade mista no litoral norte. “Os palestinos são tão desumanizados. Eles não são pessoas. Não há noção do que significa o fato de vinte mil estarem mortos, metade deles crianças. É apenas ‘Temos que pegar o Hamas’. Meus vizinhos em Haifa não veem nem compreendem o que está sendo feito em seu nome.”

Os cidadãos palestinos de Israel são obrigados a negociar uma identidade extremamente complicada. São médicos, enfermeiros, professores e trabalhadores que falam tanto hebraico como árabe e estão integrados na vida israelita, mas também vivem entre fantasmas, aldeias e cidades que outrora foram palestinas e agora são israelitas. Em tempos de crise, os judeus israelitas muitas vezes os encaram com suspeita. Quem são eles primeiro? Cidadãos israelenses leais ou nacionalistas palestinos? Hassan Jabareen, fundador e diretor da Adalah, uma organização de direitos humanos que assume processos judiciais em defesa dos israelenses palestinos, também mora em Haifa, e me disse que esta foi a primeira vez que a polícia israelense proibiu manifestações antiguerra desde o Acordos de Oslo. A sua comunidade “não sente agora que tem uma cidadania de segunda classe”, disse ele. “Não, agora é quase como uma ocupação dentro de Israel. Somos tratados como inimigos.”

Uma estatística que perturba muitos israelitas judeus apareceu num inquérito recente conduzido por Khalil Shikaki, chefe do Centro Palestino para Pesquisas Políticas e de Inquéritos. A sua sondagem concluiu que setenta e dois por cento dos entrevistados na Cisjordânia e em Gaza acreditam que o Hamas estava “correto” ao lançar o seu ataque terrorista. Apenas dez por cento disseram que o Hamas cometeu crimes de guerra. A maioria disse não ter visto vídeos de combatentes do Hamas durante a sua violência – o mesmo tipo de provas de tiroteios, saques e massacres omnipresentes nos meios de comunicação israelitas e nas redes sociais.

Entre os palestinos, especialmente na Cisjordânia e em Gaza, existe uma clara relutância em falar, e muito menos em condenar, o massacre de 7 de outubro. Dado que muitos deles passaram a desacreditar em tudo o que as autoridades israelitas dizem, há um reflexo de desconsiderar relatos de atrocidades ou testemunhos de reféns. Como sempre neste conflito que dura há um século, múltiplas verdades – o massacre do Hamas e o bombardeio israelita; os casos de violações horríveis cometidas por combatentes do Hamas no sul de Israel e o assassinato de milhares de crianças em Gaza; A ideologia eliminacionista do Hamas e a condição irreconciliável de Israel de ser simultaneamente um Estado ocupante e um Estado democrático – não podem ser assimiladas de uma só vez. Lidar com cada episódio histórico e cada contradição, cada crueldade, seria complicar a lealdade de alguém ao ponto de ruptura.

Mustafa Barghouti, um político independente da Cisjordânia, disse-me que se sente “triste por cada pessoa morta, israelita ou palestina”, mas insistiu que o mundo ocidental estava “falando apenas sobre israelitas”, e raramente sobre palestinos. “O Hamas é o resultado da ocupação. Dizem que Israel tem o direito de se defender. Os palestinos não têm o direito de se defender?” Buttu, que disse estar “chocada” com a brutalidade do massacre do Hamas, explica que fica ofendida quando judeus israelenses lhe perguntam sobre o dia 7 de outubro. “Eles estão esperando uma condenação ou algum tipo de sentimento, e isso é uma forma de desumanização”, ela me disse. “É um questionamento da minha fibra moral. Não pergunto a um israelita sobre o fato de estar vivendo no rescaldo da Nakba” – a palavra árabe significa “catástrofe” e refere-se à expropriação em massa de palestinos durante e após a guerra árabe-israelense de 1948. “Ou sobre como seu pai é um general que cometeu crimes. Não há problema em questionarem a sua fibra moral, enquanto eu nunca fiz isso com um israelense.”

Hadas Ziv, diretor de ética e política da Médicos pelos Direitos Humanos de Israel, trabalhou durante anos defendendo os palestinos em Israel, na Cisjordânia e em Gaza. Ela defende os direitos dos migrantes, requerentes de asilo e detidos em prisões. Ultimamente, ela tem estado envolvida na recolha de testemunhos publicamente disponíveis e provas forenses sobre as agressões sexuais cometidas pelo Hamas, e diz que as provas apontam para que a violação, neste caso, seja “uma arma de guerra”. (Os porta-vozes do Hamas negaram a acusação.) Ela foi condenada online por palestinos que consideram o seu último trabalho excessivamente “pró-israelense”.

“Isso é parte do que parte meu coração”, disse-me Ziv. “Quando vejo israelitas e palestinos, vejo gêmeos, pessoas que são semelhantes em muitos aspectos, espelhando-se, mas continuam a infligir cada vez mais traumas uns aos outros, ao ponto de nos recusarmos a ver-nos.”

Itai Pessach é diretor do Hospital Infantil Edmond e Lily Safra, em Ramat Gan. Trinta e um dos reféns que foram libertados em novembro foram ao hospital para alguns dias de exames e descanso, um período “tampão” antes de voltar para casa. Pessach ajudou a cuidar de quase todos eles. Os reféns no hospital tinham idades entre quatro e oitenta e quatro anos. Nenhum deles escapou de lesões físicas, abusos ou traumas. Os reféns que ele viu não foram estuprados, disse ele, mas mesmo assim abusados sexualmente. (“Tocado” foi a palavra usada por Pessach.) Alguns reféns foram mantidos em túneis equipados com celas; outros estavam em apartamentos. Os guardas do Hamas faziam “jogos mentais” incessantes com os seus cativos, disse Pessach, separando os pais dos filhos por longos períodos para aprofundar as suas ansiedades e o seu sentimento de dependência. Disseram aos reféns que tinham sido esquecidos pelo governo, que as suas cidades tinham sido destruídas e os seus entes queridos mortos. Alguns, contou Pessach, foram informados de que estavam sendo libertados e então ouviram: “Oh, desculpe, agora você vai ficar”.

Pessach testemunhou reuniões delirantemente felizes, com reféns correndo para os braços de amigos e familiares. Então ele testemunhou seus “acidentes” mais privados e dolorosos, quando souberam que um dos pais ou um vizinho havia sido morto. E, durante horas a fio, ele ouvia suas histórias. “Não é diferente das experiências que as pessoas tiveram nos campos de concentração”, disse ele. “Quando você os ouve falar sobre conservar alimentos ou se preocupar em estar vivo pela manhã ou se preocupar toda vez que a porta se abre ou tentar descobrir as pequenas diferenças entre os terroristas. Ou se preocupar com o que dizem ou se ousam chorar. Ao longo dos anos, ouvi testemunhos de sobreviventes do Holocausto e das escolhas que os pais tiveram de fazer.”

Ele falou sobre uma refém de trinta e poucos anos, Yarden Roman-Gat, do Kibutz Be’eri, cuja família estava sendo perseguida por soldados do Hamas e teve que fazer uma escolha dolorosa: ela entregou sua filha de três anos, Geffen, para o marido, Alon, porque ele era o melhor corredor. Alon saiu correndo carregando Geffen e acabou se escondendo em uma vala por oito horas e meia. Yarden, que corria sozinha, ficou exausta depois de um tempo, caiu no chão e tentou enganar os terroristas do Hamas que a encontraram, fingindo-se de morta. Eles a pegaram, jogaram-na num carro e a levaram para Gaza, onde ela ficou como refém durante 54 dias. Ela foi libertada em novembro.

Mas havia uma coisa em que Pessach estava focada agora: “Quando chegará o próximo grupo de cativos?” Ou haveria algum? Numerosas fontes disseram-me que estavam preocupadas com o fato de pelo menos alguns dos reféns restantes terem sido tão maltratados que não seria do interesse do Hamas entregá-los. “A cada dia que passa fico mais preocupado”, disse Pessach. “Vejo o que o cativeiro fez durante cinquenta dias às mulheres idosas que aceitamos, às crianças. Estou realmente preocupado que aqueles que estão lá não voltem ou que fiquem em uma situação horrível.”

Pessach disse que assistia a programas de entrevistas na televisão em que ex-reféns descreviam suas experiências. Ele teme que isso possa prejudicar sua recuperação. “Mas eu entendo por que eles estão fazendo isso”, disse ele. “Eles parecem não ter escolha a não ser contar suas histórias. Eles sentem que é seu dever para com os outros que ainda estão em cativeiro.”

Aquela que tinha sido, até agora, a mais famosa crise de reféns da história de Israel foi fundamental para a ascensão de Netanyahu ao poder. Em 27 de junho de 1976, dois palestinos afiliados à Frente Popular para a Libertação da Palestina e dois alemães de um grupo guerrilheiro chamado Células Revolucionárias sequestraram um voo da Air France que transportava cerca de duzentos e quarenta passageiros de Tel Aviv para Paris após uma escala em Atenas. Com a intenção de libertar prisioneiros palestinos em Israel e conseguir um resgate multimilionário, os sequestradores direcionaram o voo para o aeroporto de Entebbe, em Uganda. Esta foi a era do déspota ugandês Idi Amin, que enviou soldados para apoiar os sequestradores quando estes desembarcaram.

Enquanto as autoridades israelitas negociavam com os sequestradores, a Mossad e vários comandantes militares elaboraram um plano de resgate liderado por Sayeret Matkal, uma unidade de elite das forças especiais. Tanto Bibi Netanyahu quanto seu irmão mais velho, Yonatan, cumpriram o serviço militar com Sayeret Matkal, e Yonatan, conhecido como Yoni, foi selecionado para liderar a missão em Entebbe. O esquema era quase absurdamente ousado, envolvendo quatro aviões de carga e dois Boeing 707. Sobrevoando o Mar Vermelho, as equipes de resgate tiveram que manter uma altitude de cerca de trinta metros para evitar a detecção do radar. Dentro de um dos aviões de carga havia um Mercedes preto equipado para se parecer com o carro presidencial de Idi Amin. Assim que pousaram em Entebbe, o Mercedes, com Yoni dentro dando ordens, liderou o ataque contra os sequestradores e seus prisioneiros israelenses. A missão superou todas as expectativas, libertando quase todos os reféns. Houve, no entanto, vítimas. Três dos reféns israelenses morreram. E Yoni Netanyahu foi baleado e morto.

Coube a Bibi Netanyahu contar a seus pais a terrível notícia. Ele estava nos Estados Unidos na época, trabalhando para o Boston Consulting Group e estudando no MIT. Em vez de ligar para os pais em Ithaca, onde seu pai havia sido professor na Cornell, Bibi dirigiu sete horas para vê-los, “uma Via Dolorosa de dor indescritível”, escreveu ele mais tarde. “Se houve um momento na minha vida pior do que ouvir sobre a morte de Yoni, foi contar aos meus pais. Eu me senti como um homem em uma tortura cujos membros são arrancados um por um.”

Eventualmente, a família coletou as cartas de Yoni e as publicou como um livro que se tornou um talismã de valor nacional. Yoni passou a representar o mais alto nível de sacrifício, e o nome da família tornou-se onipresente em Israel. Ser irmão e irmão de armas de um mártir parecia dar um foco especial às ambições de Netanyahu. Yoni, segundo Netanyahu, disse certa vez a um amigo que Bibi tinha tudo para ser primeiro-ministro um dia. Isso também se tornou parte da lenda. “Embora Yoni tenha morrido na guerra contra o terror, ele nunca pensou que esta batalha fosse meramente um conflito militar”, escreveu Netanyahu. “Ele viu isso também como uma luta política e moral entre a civilização e a barbárie. Agora eu me dediquei a esta batalha.”

Em 1978, quando tinha vinte e oito anos, Netanyahu apareceu na televisão pública de Boston, que transmitia um programa de debate chamado “The Advocates”. Naquela noite, no Faneuil Hall, a resolução do debate foi “Devem os Estados Unidos apoiar a ‘autodeterminação’ dos palestinos num acordo de paz no Oriente Médio?” Com um barítono fluido e um inglês americano sem sotaque que se tornaria familiar nos anos seguintes, graças às suas muitas aparições em “Nightline” e “Meet the Press”, Netanyahu apresentou os argumentos habituais da direita da época: já existia um Estado palestino — o Reino da Jordânia. Além disso, disse ele, Yasser Arafat e os palestinos não pretendiam “construir um Estado, mas sim destruir um”, o Estado de Israel.

Depois de regressarem a Israel, no final dos anos setenta, os Netanyahus iniciaram um fórum para estudos antiterrorismo em nome de Yoni, o Instituto Jonathan. Como líder da empresa, Bibi fez amizade com uma série de doadores ricos, intelectuais conservadores e políticos simpáticos, de Norman Podhoretz a Henry Jackson. Quando jovem político, ele subiu rapidamente na hierarquia do Partido Likud, servindo pela primeira vez, em meados da década de 1980, como diplomata na ONU – um diplomata com um dom especial para transmitir a mensagem claramente conservadora do governo, especialmente para o consumo estrangeiro – e depois como um astuto político partidário no Knesset.

Em 1996, após o assassinato de Yitzhak Rabin, Netanyahu ganhou um mandato como primeiro-ministro, que durou três anos. Ele era presidente do Partido Likud em junho de 2006, quando surgiu outra crise de reféns: um soldado israelense, Gilad Shalit, foi capturado por combatentes do Hamas que haviam entrado por túnel no kibutz de Kerem Shalom, no sul de Israel. Os combatentes mataram dois soldados israelitas, agarraram Shalit e levaram-no para Gaza. O primeiro-ministro que teve de lidar com a crise de Shalit, Ehud Olmert, recusou ceder ao que chamou de “extorsão” por parte de uma organização terrorista “assassina”. Mas o sequestro de Shalit desgastou os nervos em frangalhos da sociedade israelense. O propósito do Estado não era salvaguardar os seus cidadãos? Netanyahu tornou-se novamente Primeiro-Ministro em 2009, e dois anos mais tarde fez um acordo surpreendente, garantindo a libertação de Shalit em troca de mais de mil prisioneiros palestinos, alguns deles responsáveis pela morte de vários israelitas. Um dos prisioneiros foi Yahya Sinwar, um líder militar do Hamas, que regressou a casa e acabou por se tornar o líder do Hamas em Gaza.

“Entebbe foi um alicerce do ethos israelense e levou as pessoas a acreditar que Israel fará qualquer coisa para trazer de volta os reféns”, disse-me Ilana Dayan. “Isso inclui Gilad Shalit. Foi muito menos heroico do que Entebbe, mas o Estado pagou o preço mais alto por um soldado.”

Mesmo antes de 7 de outubro, a troca de Shalit tinha sido alvo de intensas críticas; muitos pensaram que Netanyahu o tinha feito para sair de um impasse político, numa altura em que centenas de milhares de israelitas saíram às ruas para protestar contra uma economia em contração. Há alguns anos, Olmert insistiu que “demonstrou fraqueza, o que prejudicou o Estado de Israel”. Mas o que Netanyahu tem de explicar agora é por que nem ele nem o seu escalão superior de líderes de segurança deram atenção aos avisos dos agentes de inteligência e dos analistas militares de que o Hamas estava a preparar a operação a que chamaram Al-Aqsa Flood (O gabinete do primeiro-ministro nega que Netanyahu tenha recebido qualquer informação inicial sobre um ataque do Hamas). Entre os israelitas liberais e seculares, Netanyahu sempre foi objeto de desprezo numa série de questões sociais e políticas, mas agora, em todo o cenário ideológico, ele é acusado de falhar totalmente na sua promessa de vigilância e segurança.

“Agora, de repente, o Estado não está presente quando as pessoas são sequestradas”, disse Dayan. Ela entrevistou Yaffa Adar, uma residente de 85 anos do Kibutz Nir Oz, que descreveu como foi raptada pelo Hamas no dia 7 de outubro e levada para Gaza num carrinho de golfe. Adar disse a Dayan que enquanto ela cavalgava em direção à Strip, ela olhava para o céu, procurando aviões e helicópteros das FDI e se perguntando por que eles não estavam vindo resgatá-la.

“Houve uma ausência do Estado!” Dayan disse. “Nunca experimentamos isso. Ser israelense significa que o sentido do Estado está internalizado em você. Faz parte de quem você é. E de repente, onde está o estado?”

Em 2021, Netanyahu foi eleito primeiro-ministro após uma dúzia de anos; com o tempo, sua retórica divisiva e sua arrogância cada vez maior alienaram até mesmo alguns de seus assessores e ministros mais leais. E então ele decidiu que escreveria um livro de memórias, não muito diferente de seu ídolo, Winston Churchill. “ Bibi: My Story ”, publicado em hebraico e inglês em 2022, é um livro de autoadmiração, no qual ele está certo em cada argumento, o herói de cada anedota. Ao longo de cerca de setecentas páginas, ele se retrata como o guardião singular de Israel, filho de seu pai. Mesmo quando parecia receptivo a compromissos – como quando proferiu um discurso na Universidade Bar-Ilan, em 2009, que transmitiu uma abertura cautelosa e altamente condicional a um Estado palestino – fê-lo taticamente, para aliviar a pressão das correntes políticas internas e, com mais frequência, para tirar os presidentes americanos do seu pé. Neste caso, Barack Obama.

A maior parte dos seus interlocutores norte-americanos já há muito tempo compreendeu a evasão. “O discurso de Bar-Ilan foi parte de sua besteira”, disse-me Martin Indyk, ex-embaixador dos EUA em Israel. “Nos encontramos um ou dois dias depois do discurso. Ele estava todo orgulhoso e disse-me: ‘Tudo bem, já disse, agora podemos tratar do Irã?’”

Nas suas memórias, Netanyahu descreve os confrontos periódicos de Israel com o Hamas, que tomou o poder em Gaza não muito depois de os israelitas terem desenraizado os seus colonatos ali, em 2005. A cada dois anos ou mais, na sua narrativa, o Hamas disparava foguetes contra cidades e vilas israelitas e Netanyahu ordenaria bombardeios muito mais mortíferos. E então, na sequência dos protestos e da pressão de países estrangeiros, haveria negociações e, eventualmente, uma espécie de paz. Este padrão de períodos prolongados de calma intercalados com ações militares veio a ser conhecido como “cortar a relva”. Netanyahu resistiu aos apelos para ir mais longe.

O público espera invariavelmente que o governo continue a batalha e “achate Gaza”, acreditando que com punição suficiente o regime do Hamas entraria em colapso. No entanto, isso só aconteceria se mandássemos o exército. As baixas aumentariam: muitas centenas do lado israelita e muitos milhares do lado palestino. Eu realmente queria amarrar as FDI em Gaza durante anos, quando tivemos que lidar com o Irã e uma possível frente síria? A resposta foi categoricamente não. Eu tinha peixes maiores para fritar.

O que Netanyahu mal reconhece nas suas memórias é a política de segurança através da qual Israel permitiu que o Catar financiasse o Hamas, imaginando que renunciaria aos êxtases da resistência armada e abraçaria os encargos da governança. Entretanto, Netanyahu poderia concentrar-se em subjugar a inquieta Cisjordânia e em enfraquecer a Autoridade Palestiniana, que lutava para administrá-la. Esta política dupla também pretendia amordaçar quaisquer exigências coerentes de negociações.

Nos anos seguintes, tornou-se claro que a grande estratégia de Netanyahu era completar a conversão da antiga economia socialista trabalhista sionista de Israel numa rica economia de nação startup de mercado livre e implementar um novo paradigma de segurança, no qual Israel formasse forças políticas, militares, e laços econômicos com os estados árabes do Golfo para se oporem ao “eixo de resistência” liderado por Teerã. Nesse plano, os palestinos dificilmente eram uma prioridade. Eles poderiam ser facilmente contidos e até mesmo ignorados. “O caminho para uma paz mais ampla no Oriente Médio entre Israel e o mundo árabe não passou pela sede do governo palestino em Ramallah”, escreveu ele. “Deu a volta.” Não havia agora nenhuma necessidade real de anexar a Cisjordânia e o seu meio milhão de colonos. Os colonos anexaram o Estado de Israel.

Há três anos, enquanto Netanyahu escrevia o seu livro e servia como líder da oposição, parecia que iria conseguir uma reforma bem acolchoada. A sua maior prioridade, aparentemente, era livrar-se de uma série de acusações criminais de corrupção; ele havia sido acusado de tudo, desde aceitar presentes ilegais – charutos cubanos, joias, champanhe – até fazer um acordo obscuro com um barão da mídia para obter cobertura favorável (Netanyahu negou consistentemente qualquer irregularidade). Durante algum tempo, parecia possível que ele aceitasse um acordo judicial no qual não enfrentaria pena de prisão, mas em vez disso pagaria uma multa e concordaria em ficar fora da política. Tal acordo tinha o seu encanto. Ele e sua esposa, Sara, há muito tempo passaram a desfrutar da generosidade de bilionários amigáveis. Agora ele poderia participar de conselhos corporativos, aceitar palestras lucrativas nos Estados Unidos e desfrutar dos aplausos daquela metade do país que ainda o via como ele se via: o único estadista israelense forte o suficiente para enfrentar aiatolás homicidas, palestinos dúbios, presidentes crédulos dos EUA, organizações hipócritas de defesa dos direitos humanos e uma mídia liberal implacável.

Com o tempo, as negociações de acordo de confissão fracassaram, um novo procurador-geral entrou em cena e Netanyahu recuperou o único cargo que proporcionava refúgio da acusação – o seu antigo emprego. No final de 2022, forjou uma coligação de extrema-direita que lhe permitiu regressar ao cargo de primeiro-ministro. Ele trouxe para o grupo uma série de reacionários, incluindo o seu ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o seu ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que apoiam a anexação total da Cisjordânia e apelaram recentemente à expulsão dos cidadãos de Gaza. Netanyahu também promoveu uma lei de “reforma judicial” extremamente controversa; os seus opositores – talvez mais de metade do país, sugeriram algumas pesquisas – temiam que isso prejudicasse o Supremo Tribunal, o equilíbrio de poderes e a própria democracia. As manifestações de rua contra a reforma foram sem precedentes em escala e frequência; milhares de reservistas, o núcleo da defesa nacional em qualquer emergência de grande escala, ameaçaram não comparecer ao serviço em protesto. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, finalmente considerou a legislação proposta um perigo claro e presente para a segurança nacional e pediu a Netanyahu que a cancelasse. Netanyahu demitiu Gallant e, depois de mais demonstrações de indignação pública nas ruas, demitiu-o.

Não foi apenas a esquerda de Tel Aviv que passou a ver Netanyahu como uma ameaça ao Estado. Mesmo os velhos aliados da direita já não podiam ignorar o espetáculo do seu narcisismo e da sua autonegociação. Michael Oren, ex-membro do Knesset e embaixador nos EUA no governo de Netanyahu, foi um dos muitos que proferiu a observação apócrifa de Luís XIV, “ L’état, c’est moi ” – o estado sou eu – para caracterizar a atitude do primeiro-ministro. Netanyahu, disse-me Oren, “parece incapaz de distinguir entre interesses pessoais e políticos”. Ami Ayalon, antigo chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interna do país, descreveu-me Netanyahu como “uma pessoa que venderá tudo e todos para permanecer no poder”. Moshe Ya’alon, ministro da Defesa de 2013 a 2016, disse-me que a ideologia de Netanyahu é agora a “sobrevivência política pessoal”, acrescentando que os seus parceiros de coligação “não representam a grande maioria do povo israelita” e são “tão messiânicos que eles acreditam na supremacia judaica – ‘Mein Kampf’ na direção oposta. Eles tomaram Netanyahu como refém.”

Entretanto, o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, e o chefe da ala militar, Mohammed Deif, parecem ter visto o que Gallant viu: que Israel estava consumido pelas suas próprias divisões; que o estado, incluindo as Forças de Defesa de Israel, estava sobrecarregado, distraído e disfuncional. O sistema de segurança estaria recebendo informações sobre um desastre potencialmente colossal. Oficiais da Unidade 8200, um grupo de inteligência das FDI, forneceram aos oficiais superiores informações detalhadas e alarmantes sobre os exercícios de treino do Hamas dentro de Gaza, nos quais os combatentes praticavam ataques a kibutzim simulados, muito parecidos com os que estavam mesmo por cima da cerca no sul de Israel. Uma comunicação interceptada do Hamas dizia: “Concluímos a matança de todos os residentes do kibutz”. De acordo com relatos da mídia israelense, a inteligência foi rejeitada por oficiais superiores como “imaginária” (Um porta-voz das FDI disse que “questões deste tipo serão analisadas numa fase posterior”).

Em março e julho de 2023, o brigadeiro-general Amit Saar, chefe da divisão de investigação da inteligência militar, escreveu ao primeiro-ministro alertando que o Hamas, o Hezbollah e o Irã reconheciam que Israel estava “numa crise devastadora e sem precedentes que ameaçava a sua coesão” e viu uma oportunidade “para criar a tempestade perfeita”. De acordo com o Haaretz, Saar concluiu que o inimigo via o caos e a vulnerabilidade de Israel como “a realização prática da sua visão de mundo básica – Israel é um implante estrangeiro, uma sociedade fraca e dividida que acabará por desaparecer”.

Mesmo que Netanyahu não estivesse disposto a levar a sério Gallant ou Saar, ele era certamente capaz de imaginar o pior sozinho. Afinal, sua presciência era motivo de orgulho. Em suas memórias, ele se descreve como uma pessoa perspicaz, informada e sempre um passo à frente. “Foi uma guerra de túneis em grande escala”, escreveu Netanyahu, descrevendo o período que antecedeu a Operação Margem Protetora, no verão de 2014, na qual Israel respondeu aos ataques de foguetes do Hamas com bombardeios aéreos e tanques. “O Hamas pretendia surpreender Israel iniciando a penetração simultânea de centenas de terroristas no país. Planejavam entrar em jardins de infância e escolas, assassinar israelitas e transportar dezenas de reféns para Gaza através dos túneis. Isso pode significar um desastre.”

Oito anos depois, Sinwar não escondeu suas intenções finais. “Iremos até você, se Deus quiser, em uma inundação estrondosa”, disse ele em um discurso em dezembro de 2022. “Iremos até você com foguetes intermináveis, iremos até você em uma inundação ilimitada de soldados, iremos até você vir até você com milhões de nosso povo, como a maré que se repete.” A atenção de Netanyahu estava em outro lugar.

No final da tarde, fui a Rishon LeZion, uma cidade ao sul de Tel Aviv, para visitar Avichai Brodutch. Quando o conheci, em outubro, ele tinha organizado uma vigília de um homem só fora do complexo de defesa de Kirya para apelar ao governo para que fizesse mais para trazer para casa a sua esposa e três filhos pequenos, que tinham sido levados de casa para Gaza. Ele atraiu uma multidão que logo se transformou em uma grande manifestação antigovernamental. Quando conversamos naquele dia, ele escolheu as palavras com cuidado, para não dizer algo que irritasse o Hamas e colocasse ainda mais em perigo a sua família. Mas agora a sua família regressara a casa, como parte da troca, em novembro, de cento e cinco reféns por duzentos e quarenta prisioneiros palestinos. Ele poderia falar mais livremente.

Estávamos na casa de um amigo dele, onde acontecia um churrasco no quintal, com um monte de crianças correndo: salsichas, cachorro-quente e hambúrgueres na grelha. Foi uma reunião alegre, mas onde as pessoas falaram dos reféns que ainda estavam em Gaza. A esposa de Brodutch, Hagar, estava atrasada e Brodutch disse que ela poderia nem vir: “Ela está passando por momentos muito difíceis”. Seus três filhos – Ofri, Yuval e Uriah – brincavam alegremente com Legos e comiam mais do que podiam. Brodutch incentivou seu consumo. No cativeiro, a família recebia rações escassas, muitas vezes não mais do que um pedaço de pão pita. Eles aconteciam principalmente em apartamentos, e não em túneis. Mas voltaram para casa pálidos, fracos, magros, cobertos de piolhos.

Como seus filhos agora brincavam com segurança ao seu lado, Brodutch pôde me contar o que havia acontecido no dia 7 de outubro. Agricultor que se prepara para ser enfermeiro de pronto-socorro, ele também é fotógrafo amador ocasional. “Sempre que havia lançamentos de foguetes vindos de Gaza, eu tirava fotos”, lembrou ele. Por volta das seis e meia da manhã, houve uma prolongada barragem de lançamentos de foguetes. Ele saiu para tirar fotos e entrou por um momento para dizer a Hagar que aquilo era “dez vezes diferente”, mais lançamentos de foguetes do que eles já tinham visto. “Voltei para fora para tirar minhas fotos e foi quando vi um parapente motorizado no ar, o Hamas – e meu coração simplesmente caiu.” Ele disse à esposa para entrar no quarto seguro com as crianças. Como membro da equipe de segurança civil de Kfar Aza, ele estava prestes a correr para o arsenal quando ouviu uma batida delicada na porta.

“Olhei pelo olho mágico”, disse ele, “e vi uma garotinha”. Ela era Avigail Idan, filha de três anos de um vizinho. “Eu abri a porta, mas ela fugiu. Gritei: ‘Avigail, volte!’ Corri atrás dela e a peguei. Ela estava manchada de sangue, mas não estava ferida.” Hagar, Avigail e as crianças Brodutch refugiaram-se na sala segura.

Brodutch correu em direção ao arsenal, passando pelos pátios das pessoas: “Então eles atiraram contra nós. As pessoas começaram a cair. Amigos meus foram mortos perto de mim. Por algum milagre, consegui sobreviver a isso. Recebi uma mensagem de que houve tiroteio na casa de um amigo. Então eu corri até lá.” Ele se lembrou não apenas dos tiros, mas das explosões de granadas, RPGs. “Agora eu estava ferido, com estilhaços na perna direita. Eu não poderia continuar lutando. Um amigo que veio me resgatar também foi atingido na perna. Ele estava sangrando muito, então usou meu cinto e minha revista como torniquete.”

Os combatentes do Hamas finalmente se dispersaram e ele se lembrou de alguns policiais locais chegando algumas horas depois. “Recebi uma mensagem da minha esposa no WhatsApp. Às 11h, ela escreveu: ‘Eles estão entrando em casa’. Essa foi a última mensagem que recebi. Eu tinha certeza de que todos haviam sido mortos.” Só um dia depois ele soube que sua família, junto com Avigail, havia sido feita refém. Avigail não sabia, mas agora era órfã; seus pais foram assassinados em casa. O sangue em Avigail era do pai dela. Ele foi baleado enquanto a segurava.

Após cinquenta e um dias de cativeiro, Hagar e as crianças, junto com Avigail, foram libertadas. Em Gaza, Hagar não teve notícias do marido. Ela estava convencida de que ele havia sido morto. Quando finalmente se cumprimentaram, as crianças estavam sorrindo, extremamente felizes em ver o pai e seu amado Ridgeback marrom chocolate. “Mas minha esposa não estava sorrindo”, lembrou Brodutch. “Ela conhecia a situação.”

Inicialmente, as crianças pareciam bem. Eles conversaram sobre o jogo de cartas que criaram enquanto estavam em Gaza. Eles brincaram com todos os brinquedos novos que receberam depois de serem soltos. Mas ainda havia longas noites sem dormir. Para as crianças, disse Brodutch, um quarto escuro ou a separação de Hagar ou mesmo apenas um barulho alto podem “reacender o trauma”.

Enquanto Brodutch contava a história, Ofri, sua filha de dez anos, a mais velha, sentou-se em seu colo. Ele perguntou-lhe o que ela pensava em Gaza. Ela disse que estava sempre sonhando com comida.

“Por que você estava com fome?” ele disse.

“Sushi – não há sushi em Gaza!” ela disse, rindo. Então ela ficou mais séria e disse: “Pensamos em você, Abba. Às vezes pensei que você estava vivo. Às vezes pensei que você estava morto.

Em meados de dezembro, chegou a notícia de que soldados israelitas em patrulha na Cidade de Gaza dispararam acidentalmente contra três reféns cujos captores tinham sido mortos. Os reféns foram despidos até a cintura e ergueram uma bandeira branca improvisada em sinal de rendição; um falou em hebraico. Eles até pintaram as palavras “SOS” e “Socorro, 3 reféns” em um prédio próximo. Mesmo assim, os soldados pareciam pensar que se tratava de uma armadilha. Dois dos mortos eram amigos da família dos Brodutches de Kfar Aza. “Hagar estava começando a se levantar e essa notícia a devastou”, disse Brodutch. Na verdade, a notícia deixou muitos israelitas em todo o país preocupados com o seu próprio Exército; fez com que alguns deles pensassem mais sobre a crueldade da operação em Gaza, com o número de mortes aumentando a cada dia.

“Sabe, quando as pessoas estavam nas ruas, eu nunca entendi contra o que elas estavam protestando”, disse Brodutch. “Eles estavam falando sobre democracia e isso não falou comigo. Eu realmente tive a melhor vida. Tínhamos uma piscina no kibutz. As crianças brincariam. Convidamos amigos para jantar e bebíamos, e eu dizia: ‘Por que você está protestando?’ E eles falariam nessas frases.”

O que o choca agora é a falta de responsabilização no governo de Netanyahu. “Ninguém está assumindo a culpa por isso ”, disse ele. “Alguém teve que vir do governo e dizer: ‘A culpa foi nossa’. Especialmente sobre os reféns. ‘A culpa é nossa e faremos tudo o que pudermos para trazê-los para casa.’ Mas eles não estão dizendo isso. Se estes reféns forem mortos, este país não tem o direito de continuar. Israel foi estabelecido após o Holocausto e tinha uma missão: nunca mais. Isto aconteceu em solo israelita – e não apenas com judeus, mas com muçulmanos, árabes e tailandeses. Se for necessário um cessar-fogo para trazê-los de volta para casa, então sim. Israel deveria pensar apenas numa coisa: trazer de volta os reféns.”

Mas a era de Gilad Shalit acabou. Numa entrevista ao Canal 12 de Israel, Hagar Brodutch descreveu como ela e as crianças estavam detidas pelos seus captores num edifício próximo de outro que estava sendo bombardeado pelas FDI. Agora as FDI bombardeiam-nos enquanto estão dentro de Gaza. E não parou. A cada dia que passa, você diz a si mesmo que não pode ser. Não faz sentido. Eles sabem que estou aqui. Eles sabem que meus filhos estão aqui. Este é o bem mais importante que Israel possui: os nossos filhos… E então, pensando bem, quando voltei, vi que não éramos a prioridade mais importante do governo israelense.” Contei a Avichai Brodutch o que as autoridades me tinham dito: que em tempo de guerra era importante trazer os reféns para casa, mas a prioridade era vencer a guerra.

“Isso também é o que ouvi”, disse Brodutch, e continuou acariciando a mão da filha.

A guerra continuou, brutalmente. Os ataques aéreos israelitas dirigidos aos comandantes e combatentes do Hamas, aos túneis e ao fornecimento de munições, estavam a matar civis, dezenas de cada vez. Sem aviso prévio, no dia 31 de outubro, os israelitas, segundo o Times, lançaram bombas de duas mil libras no campo de refugiados de Jabalia, um dos bairros mais densamente povoados de Gaza, matando pelo menos cento e vinte e seis pessoas,muitos deles crianças. Um porta-voz das FDI disse que a missão conseguiu matar Ibrahim Biari, um líder do ataque de 7 de outubro. O porta-voz também emitiu o já familiar pesar pelas perdas civis, salientando que o Hamas utilizou civis como “escudos humanos”. No final de dezembro, Israel lançou bombas igualmente grandes no bairro de Al-Maghazi, no centro de Gaza, matando dezenas de palestinos, muitos dos quais tinham fugido para lá vindos da parte norte da Faixa. “A IDF lamenta os danos causados a indivíduos não envolvidos e está trabalhando para tirar lições do incidente”, disse um porta-voz. Mas, apesar da condenação internacional e da pressão da Administração Biden sobre Netanyahu para reduzir os ataques, os bombardeios continuaram, tal como as declarações rituais (O gabinete do primeiro-ministro insiste que as FDI, sob a direção de Netanyahu, fizeram “o máximo para evitar vítimas civis”).

As denúncias dos líderes palestinos foram constantes e nenhuma mais eloquente do que um sermão de Natal proferido pelo teólogo Munther Isaac, na cidade de Belém, na Cisjordânia. Isaac criticou governos estrangeiros por serem “cúmplices” na guerra em curso. Cristo estava “sob os escombros”, disse ele. “Como é a morte de nove mil crianças em legítima defesa?” Hassan Jabareen, o advogado palestino-israelense de direitos humanos, comparou o ataque israelense a Gaza às guerras de guerrilha e às loucuras militares do passado – ao Afeganistão, ao Iraque e, particularmente, ao Vietnã, onde as forças de guerrilha perderam batalha após batalha por marcadores convencionais, mas seguiram em frente, travando uma guerra de desgaste e, finalmente, sobreviveram aos seus inimigos. “Podemos realmente imaginar que o Hamas levantará uma bandeira branca?” Jabareen disse.

Mustafa Barghouti, o político independente da Cisjordânia, comparou a devastação em Gaza à de Hiroshima e Nagasaki, e disse-me que a guerra que está a ser travada agora era um “genocídio”. Jabareen usou a mesma palavra, tal como tantos palestinos, e pedi-lhe que definisse o que queria dizer. “Genocídio é quando você destrói a infraestrutura, a cultura e os corpos das pessoas”, disse ele. “Em Gaza, estão destruindo cidades inteiras, mesquitas e universidades, escolas, tribunais e hospitais. Um por cento dos cidadãos de Gaza foram mortos. A maioria são civis. Você os está matando e divorciando-os de onde vivem. Você tem uma memória de tempo e lugar, e agora o lugar não existe.”

Estas considerações têm pouca influência junto da liderança de Israel, que rejeitou as acusações de genocídio que a África do Sul apresentou contra si em Haia como uma “difamação de sangue”. Israel poderá reduzir os bombardeamentos, retirar algumas tropas e passar para uma fase mais direcionada da tentativa de derrotar o Hamas como força militar, mas as autoridades dizem que não cederão na sua caça aos líderes do Hamas, particularmente Yahya Sinwar. No discurso popular israelita, Sinwar é Osama bin Laden, a personificação do inimigo. Netanyahu apelou diretamente ao Hamas: “Digo aos terroristas do Hamas: acabou. Não morra por Sinwar. Renda-se agora.

Nascido em um campo de refugiados, Sinwar foi prisioneiro em Israel de 1989 a 2011 e aprendeu a falar hebraico fluentemente. Ele acompanha a imprensa israelita e parece compreender as nuances da cena política israelita muito melhor do que os seus colegas líderes do Hamas, especialmente aqueles que vivem na opulência no Catar ou no Líbano. Em novembro, os jornais israelitas começaram a publicar passagens dos interrogatórios de Sinwar enquanto estava sob custódia. De acordo com os relatórios, Sinwar descreveu a consulta com o fundador e líder do Hamas, Xeque Ahmed Yassin, sobre erradicar e punir colaboradores de Israel. Ele contou friamente ter prendido um colaborador chamado Ramsi enquanto ele estava deitado na cama com sua esposa em Khan Younis:

Nós o colocamos em um carro e fomos até o cemitério em Khan Yunis. Não dissemos a Ramsi o que íamos fazer. Enquanto o interrogamos, não lhe batemos muito. No caminho, vendei-o com um pano para que ele não visse. Coloquei-o dentro de uma grande cova e estrangulei-o com um kaffiyeh que tinha. Depois de estrangulá-lo, enrolei-o numa mortalha branca e fechei a sepultura. Eu tinha certeza de que Ramsi sabia que merecia morrer.

Michael Koubi, um ex-oficial do Shin Bet que passou centenas de horas interrogando Sinwar, descreveu-me como consumido pelo ódio aos judeus e aos infiéis e tão devotado à causa que, durante muito tempo, recusou ter uma família. Koubi disse: “Sinwar me disse: ‘O Hamas é minha esposa, o Hamas é meu filho.’” Mas Sinwar também era um agente astuto, na avaliação de Koubi, adepto da organização de envios de armas do exterior para Gaza e da construção da extensa rede de túneis e bunkers subterrâneos da Faixa.

“Existe uma noção popular de que ele é, de alguma forma, um cara maluco que perdeu contato com a realidade”, disse-me Michael Milshtein, ex-chefe da inteligência palestina das FDI. “Esses termos refletem nossa falta de compreensão. Ele é um líder ideológico muito radical, mas é preciso entrar nessa lógica. É uma lógica com valores diferentes e precisamos entender isso.” Ele continuou: “O Hamas promove uma jihad histórica e dramática contra Israel, e talvez não seja uma derrota total de Israel, mas é uma importante estação intermediária no caminho para derrotar a entidade sionista e controlar a mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém. Esta é a atmosfera em que ele vive. O dia 7 de outubro foi a missão da sua vida. Não é um movimento tático ou estratégico. Ele quer ser lembrado nos livros de história como o novo Saladino, aquele que custou a Israel uma derrota histórica. Talvez ele seja morto. Não importa.” Koubi, o interrogador de Sinwar, concordou. “Neste momento, Sinwar está no subsolo, mas não consigo imaginá-lo se rendendo. Ele quer ser um shahid, um mártir, um herói histórico.” De acordo com relatos da mídia israelense, as FDI acreditam que ele está escondido em túneis na área de Khan Younis e se cercou de reféns israelenses como proteção (A IDF se recusou a comentar sobre este assunto).

Ami Ayalon, ex-chefe do Shin Bet, me disse que em 7 de outubro Sinwar escolheu uma “opção Sansão”. O plano era “diabólico”, disse Ayalon, “mas ele derrubou a casa”. Uma derrota militar convencional não será importante para Sinwar. “Ele estará enraizado nos corações dos palestinos. E a única forma de ele ser derrotado é apresentar uma ideia melhor, ou seja, um horizonte político para dois estados. O Xeque Yassin expressou uma vez que o seu maior receio era que os palestinos passassem a acreditar que os israelitas lhes dariam um Estado. O que, claro, Yassin viu como uma traição à Grande Palestina.”

Hoje, a perspectiva de dois Estados para duas pessoas nunca pareceu tão necessária ou tão distante. A fúria e o trauma dominam. Os absolutistas reinam. Hussein Agha, um acadêmico libanês que tem trabalhado como negociador para os palestinos desde antes dos Acordos de Oslo, disse-me que a experiência de assistir ao 7 de outubro e às suas consequências foi “uma adaga no meu coração. Isso me lembra que sou um perdedor. Durante cinquenta e cinco anos, tenho tentado fazer algo e agora isso culmina num ato de brutalidade – atos de brutalidade de ambos os lados. É tudo sem sentido. Não foi um monte de feijão.”

Ele continuou: “Os palestinos têm sido alvo de brutalidade há cem anos e agora é a sua oportunidade de mostrar que podem fazer isso. E é importante notar que quase nenhum palestino se opôs, exceto algumas ONG, que recebem dinheiro ocidental. Mesmo Abu Mazen” – Mahmoud Abbas, o Presidente da Autoridade Palestina – “não consegue manifestar-se claramente contra isso. Isto está profundamente enraizado na psique palestina, este mesmo ato. Faz fronteira com o bíblico. Não tem nada a ver com política ou com a interação dos dois povos. É vingança. Surge de uma rivalidade que durou décadas, até mesmo séculos.” E mesmo nas ruínas de Gaza – no meio de todo o sofrimento, morte, destruição e deslocamento – muitos reverenciarão Yahya Sinwar como um ícone da resistência armada na causa nacional palestina. “De agora em diante, a foto dele estará ao lado da de Arafat em todos os lugares”, disse-me Agha. “Sua foto estará no bolso de todo adolescente palestino. Mesmo que os israelenses o matem, ele é um herói. O importante resultado desta guerra ocorreu na noite de 7 de outubro. O resto é vingança. As IDF não podem matar o Hamas. Está em toda parte.”

Numa manhã fresca e ensolarada de dezembro, dirigi-me para norte de Tel Aviv, passando pelo Mar da Galileia, até Kiryat Shmona, uma pequena cidade na fronteira com o Líbano que há muito está sob ameaça das forças do Hezbollah, o Partido da Deus. Kiryat Shmona e as aldeias vizinhas são agora cidades fantasmas. Mais de oitenta mil pessoas na área deixaram ou foram evacuadas. Houve vítimas quase diariamente em ambos os lados nos últimos meses. “Definitivamente não tem sido tranquilo”, disse-me um oficial do Comando Norte de Israel. “Esta é a situação mais ativa desde a Segunda Guerra do Líbano. Há disparos de mísseis antitanque, drones carregados com C4, disparos de morteiros todos os dias.”

É uma loucura adivinhar o que Sinwar, o presumível mentor do Dilúvio de Al-Aqsa, pensou que aconteceria em todos os detalhes quando desencadeou a sua violência. Mas não é absurdo inferir que ele esperava desencadear uma revolta regional total contra Israel, com o Hezbollah na liderança. Muitas das táticas e instrumentos da inundação de Al-Aqsa foram concebidos há anos pelo Hezbollah. Como força de combate, o Hezbollah está muito mais bem treinado e equipado do que o Hamas. De acordo com estimativas de especialistas em defesa e inteligência, o Hezbollah tem dezenas de milhares de combatentes regionais em todo o Líbano e cerca de dois mil e quinhentos comandos de elite conhecidos como Radwan; o seu arsenal inclui milhares de mísseis sofisticados, muitos deles capazes de atingir alvos em todo Israel. As autoridades de segurança israelitas dizem que as suas forças são, em última análise, capazes de derrotar o Hezbollah, mas admitem que uma guerra em grande escala deixaria os cidadãos israelitas confinados em abrigos antiaéreos e salas seguras por períodos prolongados.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, não é menos zeloso do que Sinwar no seu desejo declarado de apagar Israel do mapa. Mas ele tem diferentes círculos eleitorais e preocupações políticas. O Líbano contemporâneo é ao mesmo tempo um Estado multiétnico e um Estado falido. Se Nasrallah atacasse Israel, seria considerado responsável pelas inevitáveis represálias israelitas e pela potencial devastação não só dos seus eleitores xiitas no sul do Líbano, mas também de Beirute. “Você pagará um preço inimaginável”, alertou Netanyahu ao Hezbollah no início de novembro. E Nasrallah tem mais do que apenas a Força Aérea Israelense para enfrentar. Uma das primeiras coisas que Biden fez depois de 7 de outubro foi estacionar dois porta-aviões no Mediterrâneo oriental.

No entanto, há alguns na hierarquia israelita que querem a luta – e não apenas Ben-Gvir e Smotrich. Nos primeiros dias após o 7 de outubro, houve um intenso debate entre as autoridades israelitas e americanas sobre as intenções de Nasrallah. Ele queria apostar tudo no Hamas? Os americanos disseram aos israelitas que o Hezbollah não queria necessariamente um confronto frontal com as FDI e que Netanyahu e os seus generais, que tinham aviões de guerra no ar à espera de ordens, deveriam recuar. Benny Gantz e Gadi Eisenkot, os dois antigos generais trazidos para o governo de unidade e para o conselho de guerra, deram a Netanyahu o mesmo conselho e, no final, ele deu a ordem para se retirar.

Acompanhado por um jornalista israelita, um oficial superior das FDI do Comando Norte e alguns outros soldados, aproximei-me ainda mais da fronteira, de Metula, a cidade mais a norte de Israel. Às vezes, não estávamos a mais de cinquenta metros da fronteira. A bandeira amarela e verde do Hezbollah, com a imagem de um punho erguendo um rifle de assalto, ondulava preguiçosamente nas colinas próximas acima de nós. Quando atravessamos as pequenas ruas de Metula, disseram-nos para correr: “Estamos aqui na linha de fogo”. Dois soldados ficaram feridos nas proximidades no dia anterior. “E hoje é típico”, disse o oficial superior. “Houve mísseis às 8h e nós respondemos. E continua assim durante todo o dia.” O Hezbollah envia drones sobre cidades e posições militares israelenses. Os israelenses respondem com ataques aéreos, atingindo torres de comando, plataformas de lançamento de foguetes e depósitos de armas. “Eles estão ficando mais agressivos e nós também. Mas não estamos aumentando.”

Mais tarde naquela tarde, almoçamos com Shadi Khaloul, um cristão israelense maronita e ex-oficial das FDI, em uma pequena loja de homus em Jish, um vilarejo alguns quilômetros ao sul da fronteira. A população da aldeia é composta principalmente por maronitas e árabes muçulmanos. Khaloul disse que estava tão preocupado com o perigo do Hezbollah que enviou sua família para o exterior por várias semanas. Ele continuou preocupado com uma guerra com o Hezbollah e, possivelmente, com uma guerra regional mais ampla. Qasem Soleimani, o líder da Força Quds iraniana que foi morto há quatro anos num ataque dos EUA, imaginou um cerco estratégico de Israel por forças pró-iranianas. Desde então, Sinwar e o Hamas expuseram a vulnerabilidade das alardeadas capacidades militares e de inteligência de Israel. “Mesmo que o Hezbollah não tenha se juntado ao ataque de 7 de outubro, eles ainda podem fazê-lo”, disse Khaloul. “Eles certamente estarão procurando uma segunda oportunidade.”

De volta à relativa segurança de Tel Aviv, naquela noite, assisti ao noticiário. A história principal era sobre o ressurgimento dos combates no norte. Vítimas em Metula. Vítimas nas aldeias libanesas do outro lado da fronteira. Cerca de duas semanas depois, Israel utilizou um ataque de drone para matar Saleh al-Arouri, um importante líder do Hamas, em Beirute. O Hezbollah prometeu represálias e as cumpriu, bombardeando uma base israelense de controle de tráfego aéreo no Monte Meron, no norte. Entretanto, Antony Blinken, o Secretário de Estado dos EUA, viajava de uma capital para outra. Gaza era o assunto essencial, mas também o era a tentativa febril de evitar um conflito em grande escala numa segunda frente. Lembrei-me do que Khaloul disse que aconteceria se houvesse uma guerra com o Hezbollah: “As portas do Inferno se abririam”.

No final de 1973, o presidente do Supremo Tribunal de Israel, Shimon Agranat, presidiu um inquérito sobre as razões pelas quais o sistema de segurança israelita e o governo, liderado pela primeira-ministra Golda Meir, se revelaram tão despreparados para os ataques do Egito e da Síria, no conflito conhecido em Israel como Guerra do Yom Kippur. Naquele mês de outubro, os israelitas perderam mais de dois mil soldados e, durante dias, enfrentaram a perspectiva de uma derrota terrível até virarem a maré (Em um exemplo da consciência histórica de Sinwar, ele lançou o Dilúvio de Al-Aqsa exatamente cinquenta anos após o primeiro dia completo da Guerra do Yom Kippur). As conclusões da Comissão Agranat foram tão devastadoras que vários altos funcionários renunciaram. A comissão isentou Meir da responsabilidade pela calamidade, mas Meir, declarando que estava “além das minhas forças continuar a carregar este fardo”, renunciou ao cargo de Primeiro-Ministro em abril de 1974, e cedeu o seu assento no Knesset.

Netanyahu, nas suas memórias, despreza abertamente Meir e o seu ministro da Defesa, Moshe Dayan, dizendo que não reagiram a um aviso de um agente egípcio da Mossad sobre um ataque iminente. “Golda Meir deveria saber melhor”, escreveu ele. Mas agora alguma versão da Comissão Agranat aguarda Netanyahu. Embora negue ter sido plenamente informado sobre a possibilidade de um grande ataque do Hamas – e é quase certo que colocará a culpa pelo desastre nos seus chefes militares e de segurança – a sua política foi permitir o financiamento do Hamas e, como suas memórias deixam claro que ele conhecia a história de Sinwar e as capacidades do braço armado do Hamas.

Os líderes militares e dos serviços de segurança reconheceram publicamente a responsabilidade pelos fracassos que levaram ao 7 de outubro. Netanyahu disse apenas que as questões de responsabilidade acabarão por ser examinadas. Anshel Pfeffer, repórter do Haaretz e autor de uma biografia de Netanyahu de 2018, disse-me que o primeiro-ministro é sempre rápido em assumir o crédito, mas não a responsabilidade: “Se amanhã o Shin Bet descobrir o buraco em que Sinwar está e Sayeret Matkal colocar a sua cabeça em uma lança e os reféns fossem libertados, Bibi estaria lá para receber o crédito.” Dennis Ross, um diplomata veterano dos EUA no Oriente Médio, concordou, dizendo-me: “Ele é primeiro-ministro desde 2009, exceto por um ano. Você consegue imaginar ele assumindo a responsabilidade por alguma coisa?

Em conversas com antigos primeiros-ministros, membros do Knesset, jornalistas israelitas, responsáveis da defesa e dos serviços secretos, empresários, famílias de reféns e muitos outros, encontrei um acordo geral de que algo como o seguinte está prestes a acontecer: à medida que a guerra se desloca para um nível mais baixo, menos a nível “cinético”, milhares de reservistas que estiveram ativos nos protestos pela reforma judicial e que agora lutam em Gaza juntar-se-ão às manifestações antigovernamentais. “Eles irão para casa, tomarão banho e depois sairão às ruas”, disse-me o ex-primeiro-ministro Yair Lapid. “Estes são bons israelenses que lutam de forma admirável, mas também estão furiosos com Netanyahu e com esse bando de lunáticos dos quais ele está cercado.”

Quase todas as minhas fontes acrescentaram que, embora Netanyahu esteja em profundo perigo político e possa enfrentar um voto de censura ou uma eleição já neste verão, seria imprudente excluí-lo. “Vou aos funerais de políticos para garantir que eles sejam enterrados”, disse-me Nahum Barnea, colunista de longa data do Yedioth Ahronoth. “Mas retornos são possíveis.” Especialmente para Netanyahu. A sua astúcia na construção de coligações é incomparável na política israelita e só melhorou quando ele dispensou os princípios para se juntar a nomes como Ben-Gvir e Smotrich. Além disso, quando o apoio ao Hamas é tão elevado na Cisjordânia, com o país a sentir-se tão prejudicado, tão inseguro, é difícil imaginar qualquer um dos potenciais opositores de Netanyahu a abordar a questão de uma solução de dois Estados.

Os momentos em que Netanyahu mostra desdém por Biden são irritantes para os diplomatas americanos, mas jogam a favor da sua base. “O grau de desespero de Netanyahu manifesta-se na sua vontade de morder a mão que o alimenta”, disse-me Martin Indyk. “Seu puro instinto de sobrevivência é mostrar que ele pode enfrentar a América. Ele se vangloria disso.” Aaron David Miller, antigo negociador e analista do Departamento de Estado dos EUA para o Oriente Médio e agora membro sénior do Carnegie Endowment for International Peace, disse-me: “O narcisismo político que impulsionou a sua carreira, particularmente na última década, é surpreendente. Os desafios que Israel enfrenta são incríveis e, no entanto, o seu líder mede cada decisão com um asterisco: O que isto significa em termos da minha carreira política e da minha liberdade?”

“Politicamente, Bibi vendeu-se como Sr. Segurança, mas isso foi destruído em 7 de outubro”, disse-me um importante conservador do Knesset. “Agora ele é o Sr. que defende a América e que nos imporá um Estado palestino. Ele está girando. Após seu grande fracasso, ele precisa de uma nova história. Ele vai tentar vender a história de que foi o sistema de segurança que falhou, não ele, e que ele é o único a matar um Estado palestino.”

Quando a guerra diminuir, é quase certo que Benny Gantz e Gadi Eisenkot deixarão o conselho de guerra de Netanyahu e se tornarão, mais uma vez, seus oponentes políticos. Gantz, o principal candidato à substituição de Netanyahu, já está planejando uma corrida com vários conselheiros. Pfeffer publicou um longo perfil dele há vários anos no Haaretz, quando Gantz estava passando da carreira militar para a política. Certa tarde, ao almoço, ele disse-me que Gantz raramente assume uma posição firme sobre questões controversas, incluindo a questão palestina, e é uma “tela em branco” na qual os eleitores podem projetar as suas esperanças e aspirações. Os seus pais, nascidos na Romênia e na Hungria, eram sobreviventes do Holocausto. Embora fossem seculares, criaram Gantz num moshav principalmente religioso no centro-sul de Israel. Alto, lacônico e bonito, ele é o tipo de oficial com quem você espera cumprir seu dever de reserva.

Gantz é o não-Netanyahu. Ele não foi responsável pela divisão do país. Ele não forjou alianças com ministros reacionários e decidiu minar o Supremo Tribunal. Ele não foi responsável pelo maior lapso de segurança da história do estado. Mas que linguagem utilizará ele contra o primeiro-ministro mais antigo da história de Israel? Muitos israelitas agora, no seu sentimento de raiva e trauma, não são menos desconfiados dos palestinos do que Benzion Netanyahu era há setenta e cinco anos. Na verdade, os manifestantes do ano passado evitaram o tema por receio de estreitar o consenso contra a reforma judicial. Quando se trata dos palestinos, Gantz fala apenas vagamente de uma “entidade” separada ou de uma “solução de duas entidades”.

“Nós queremos nosso país de volta. Queremos nos sentir seguros novamente.” Isso é o que Netanyahu diz que seus apoiadores lhe disseram quando ele estava fora do poder, há alguns anos, instando-o a recuperar o cargo. Página após página, seu livro de memórias está repleto de ilustrações de sua magnífica visão e sucessos incomparáveis em consolidar a segurança de sua nação. Ele explica como, em maio de 2021, na Operação Guardião dos Muros, quilômetros da rede de túneis subterrâneos de Gaza foram destruídos, num golpe que “fez o Hamas recuar pelo menos uma década”. A operação “funcionou perfeitamente”, gaba-se. “Havíamos neutralizado a ameaça do túnel.”

Quanto mais a guerra durar – e, de acordo com os principais analistas militares, não está a decorrer tão bem ou tão rapidamente como as FDI esperavam – mais tempo Netanyahu terá para reconstruir a sua base e minar potenciais adversários. “Netanyahu tem interesse em nunca terminar esta fase da guerra”, disse Nahum Barnea. Os “pré-requisitos para a paz” anunciados pelo Primeiro-Ministro, certamente, não sugerem que ele esteja à procura de uma saída: “O Hamas deve ser destruído, Gaza deve ser desmilitarizada e a sociedade palestina deve ser desradicalizada”. No entanto, o Hamas sempre foi um produto e também um fornecedor de brutalidade, e o Primeiro-Ministro dificilmente precisa de ser instruído sobre a lacuna entre os seus interesses políticos e as realidades mais amplas. Ao relatar uma crise anterior em suas memórias, ele se esforçou para edificar seus leitores sobre o assunto. Uma guerra total com o Hamas, escreveu ele, seria um espectáculo “vazio” sem um final satisfatório. “Os líderes do Hamas sairiam das suas tocas e declarariam vitória entre as ruínas.”

Publicado originalmente pela New Yorker

Por David Remnick

David Remnick é editor da The New Yorker desde 1998 e redator da equipe desde 1992.

Soviet

18/03/2024 - 09h32

Criticaram o Ilan Goldfajn no GGN. Leitores judeus indignados reagiram evocando a superioridade judaica. Disse uma leitora: “Judeus jamais usaram a violência ou terror para enfrentar seus agressores” (sic) “Quem ousar criticar árabes ou muçulmanos pode ter o fim dos jornalistas do Charlie Hebdo”[…]. Então tá. Foi em janeiro de 2015, a França acabara de votar no Conselho de Segurança da ONU a favor do reconhecimento da Palestina como Estado. O troco veio na ação terroristica Mossad-CIA mascarado como ação jihadista. No dia 7, no decorrer do massacre da redação, um redator de uma TV estatal israelense encontrava-se “ por puro caso”, posicionado no teto do edifício da redação, cobrindo o evento. Na sequência, outro ataque no supermercado com 4 judeus franceses e estrangeiros mortos. Na manhã do dia 8, o comissário da polícia francesa designado para investigar, Helric Fredou, apareceu morto com um tiro na cabeça mas nenhum jornal deu essa notícia. No dia 9, a agência ANSA mostrou imagens do dia anterior com o Mossad em plena ação no supermercado, por ordem expressa do Netanyahu. Holland não queria a presença de Netanyahu em Paris mas Bibi contando com a força da Frente Ncional pró Israel, compareceu e desfilou em contumácia. —— Precisa ser cinico e debochado para afirmar que judeus não usam violência ou terror contra opositores — No dia 16 de março de 2003. A estadunidense Rachel Corrie, 27 anos, membro do International Solidarity Movement, decidiu ir à Rafah como ativista pelos direitos humanos. Morreu esmagada por um bulldozer do exército mais covarde do mundo atual. Parou diante de algumas casas de palestinos que ainda estavam inteiras e pediu que parasse mas o soldado israelense viu e partiu pra cima. — A leitora do GGN remarcou a superioridade judaica em todas as áreas do scibilis humano e lamentou-se da ingratidão por criticarem quem fez muito pelo Brasil como Ilan Goldfajn. E eu que não sabia e achava ele um reles parasita…

Soviet

18/03/2024 - 09h30

Bem-aventurado o Breno Altman, importante e necessário porque expressa o sentimento da humanidade. D. Grossman: “A nossa identidade manifesta-se melhor quando nos sentimos assediados, quando sabemos de ser circundados de inimigos. Nos definimos sempre e somente em função do inimigo à nossa frente.” —— Yosef Bali Barissever: “A nossa história forjou uma identidade dependente da perseguição e vitimização. Atenção! A maior e mais séria ameaça não virá daqueles que nos odeiam ou nos perseguiriam se pudessem mas daqueles que, sem nenhuma malícia, nos exterminariam com gentileza, assimilando-nos com o matrimônio, unindo-se a nós por respeito, por admiração e também por amor. Os hebreus precisam de inimigos; sem o anti-semitismo o hebraismo na diáspora não sobrevive — Atenção — se derem oportunidade aos hebreus eles escolhem de assimilar-se e desaparecerão.” — Os israelenses e hebreus sabem que a expressão “anti-semitismo” é usada como arma. O ex ministro Shulamit Aloni admitiu: “é um ardil que usamos sempre.” —— Conexo à “Indústria do Holocausto” é o número “seis milhões”. Mauro Biglino, escritor italiano, tradutor do hebraico antigo para edições do Vaticano, reconhece o Holocausto como crime hediondo mas põe interrogações sérias. No bem documentado vídeo (foi retirado mas alguém publicou outra cópia reduzida), Biglino revela que o número de judeus mortos na Shoah fora publicado em revistas judaicas já na metade do século XIX e era notícia nos principais jornais estadunidenses em 1900. — “A profecia de 6 milhões de judeus mortos para permitir o retorno do povo judeu a Israel, estava escrita na Bíblia” e foi notícia publicada no New York Times, do dia 6 de novembro de 1900 (Hitler tinha 16 anos). New York Times, 1915: “Na Russia 6 milhões de judeus são perseguidos, humilhados, torturados, mortos por fome, etc.” (Hitler tinha 20 anos). Através da Revista do Mundo Judaico, Benjamin Netanyahu lançou um alerta a Vladmir Putin (e ao mundo): o Irã quer matar 6 milhões de judeus !! Para o governo russo ficou confirmado que em Israel o manicômio existe para iludir quem está do lado de fora que o doente mental é quem está do lado de dentro. —— Seis milhões é a chave de uma ideologia que garante domínio espiritual e material e deve permanecer como arsenal para exploração político-pedagógica e legitimação no presente.

Patriotário

17/03/2024 - 18h33

Um monstro assassino, verme desgraçado, demônio na terra dos salafrários idiotas.