“Vai chegar uma hora que a terra não vai responder mais. Vai ser uma terra morta”. Leia entrevista exclusiva com o pensador e ativista indígena para o livro “Povos Indígenas no Brasil 2017-2022”

Publicado em 12/05/2023 – 12h35

Por Tainá Aragão – Jornalista do Instituto Socioambiental

ISA — Ailton Krenak pensador e ativista indígena, autor de Ideias Para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, publicados em mais de dez países, comenta os desafios para superação do paradigma colonialista:

Nos últimos cinco anos, os crimes socioambientais ganharam as principais manchetes dos jornais brasileiros, como nunca antes. O que mais te chamou atenção nesse período?

É uma experiência radical. Em cinco anos, a gente viu essa pobreza se expandir e deixar cerca de 32 milhões de brasileiros nessa condição de passar fome. Só em São Paulo já foram registrados mais de 6,2 milhões de pessoas que correm risco de ficar sem comer amanhã. Até em São Paulo, onde as pessoas geralmente não se alimentam do rio ou da terra, mas consomem produtos processados do mercado, as pessoas estão ficando sem comida. Nós estamos em meio a um desastre social amplo, onde a questão ambiental entra só como motor.

O desastre social socioeconômico acontece quando milhões de famílias perdem o contato com as fontes de produção de alimento e passam a depender de cesta básica, passam a esmolar. É uma tragédia. A gente piorou de uma maneira inimaginável nesses cinco anos, em especial com a perda desses recursos que estavam disponíveis para milhares de pessoas, principalmente para aqueles que vivem na Floresta, para aqueles que vivem na Mata Atlântica ou no Cerrado e que tinham sua economia baseada no acesso à terra.

A gente diminuiu muito o atendimento à demanda de terra de assentamento. A gente não tem mais assentamentos, a gente tem assentamentos estragados e uma política deliberada de produção de pobreza. A questão ambiental aparece de maneira mais gritante, porque, talvez, ela consiga articular o campo e a cidade; as pessoas que vivem na cidade já estão sentindo a perda ambiental como uma coisa que atinge diretamente seu cotidiano. A fumaça que vem das queimadas na Amazônia e paira sobre São Paulo aproxima as realidades de pessoas que vivem no ambiente urbano e de pessoas que vivem na floresta, algo que nenhum de nós imaginava, é como se fosse uma ficção.

Pela primeira vez na história do país, a Constituição de 1988 possibilitou que indígenas e outros povos tradicionais tivessem seu direito desenhado. Mas, nesses últimos anos, esses direitos retrocederam. Como você percebe esses retrocessos?

Eu olho essa linha do tempo e percebo que a ideia de tomar uma Constituição como guia geral para a vida política de um país, elencando questões sociais e ambientais – que foi o que a gente fez na Constituinte de 1988 –, pode também criar uma espécie de barreira. Algumas cláusulas podem ficar, como dizem os juristas, pétreas, mas muitas comunidades podem perder direitos em vez de acessá-los. A Constituição dizia que o Estado brasileiro deveria, em cinco anos, concluir o reconhecimento de todas as Terras Indígenas e, nesse ínterim, fizeram manipulações jurídicas e políticas para cravar o marco temporal no meio do caminho – temos 15 anos de marco temporal. Esse jogo de empurra-empurra serve para a gente despertar um pouco nossa percepção de que uma constituição não é um livro sagrado, não é uma bíblia. Alguns constitucionalistas querem dar esse peso à Constituição, de que ela é esse documento fundador, mas isso contraria a própria dinâmica das sociedades modernas, as quais estamos integrando, querendo ou não.

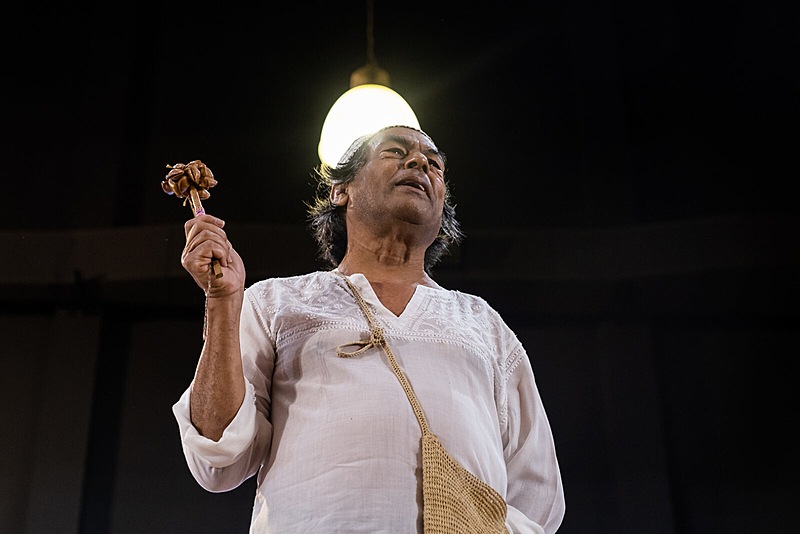

Ailton Krenak e Davi Kopenawa durante celebração dos 30 anos da Terra Indígena Yanomami, na Aldeia Xihopi, no Estado do Amazonas – Foto: Christian Braga/ISA

Ailton Krenak e Davi Kopenawa durante celebração dos 30 anos da Terra Indígena Yanomami, na Aldeia Xihopi, no Estado do Amazonas – Foto: Christian Braga/ISA

O evento da globalização alterou tanto essas ideias do século XX, que a gente deveria considerar uma negociação objetiva em torno da realidade política que estamos vivendo no país e os compromissos que são possíveis extrair dessa negociação. Não seria fora do tempo. Uma constituição é um compromisso, é um contrato social e, como contrato social, deve refletir as mudanças que a sociedade experimenta, mesmo que involuntariamente.

Nós estamos passando por uma situação em que a questão da terra se agravou de uma maneira semelhante a um genocídio. Então, nós precisamos ter sabedoria, discernimento. A questão ambiental não vai mudar porque alguns princípios fundamentais estão escritos na Constituição; ela vai mudar se a gente mudar nossa maneira de ser sociedade. Enquanto formos uma sociedade racista, que reproduz o colonialismo dentro de casa, sem dúvida, estaremos incentivando diretamente o tipo de progresso e desenvolvimento posta em curso no governo federal por essa legenda [bolsonarista].

Antes de projetar desenvolvimento, seria necessário pensar em envolvimento. Envolvimento maior com a questão ambiental, com a questão territorial, a gestão do território amplo do país, a questão das bacias hidrográficas que estão sendo privatizadas, destruídas, depredadas. Enfim, aquilo que os conservadores chamam de “patrimônio comum”.

Parece que eles não sabem conjugar meio ambiente e sociedade. Eles continuam achando que são coisas separadas, como sempre acharam: cultura versus natureza, essas ideias. Tomara que a gente consiga sair desse momento péssimo da vida política brasileira, e vamos ter que fazer isso com a Constituição que nós já temos. Mas não custaria nada, depois disso, fazer como estão fazendo no Chile e botar em questão o molde do Estado colonial.

É preciso perguntar se queremos reproduzir o Estado colonial infinitamente, eternamente. Será que esse é o único jeito de se organizar em sociedade? Eu já disse que esse Estado colonial que temos aqui foi deixado aqui por Dom Pedro: um príncipe português deu no pé e largou a carcaça do Estado português em cima das nossas vidas. A maior parte da burocracia estatal transferiu-se direto de Lisboa para cá, veio junto com a família real, e deveria ter ido embora com eles.

Quais debates são necessários para decolonizar a política?

Agora, com o debate sobre o novo constitucionalismo latino-americano, sobre as possibilidades da Colômbia, do Chile, e mesmo da Bolívia, do Equador. A questão é estender o debate para além da ideia de direitos humanos: os direitos da natureza. O que está se discutindo agora é o direito da natureza, não porque já se conseguiu atender toda a lista de demandas dos direitos humanos, mas porque é impossível atender aos direitos humanos sem atender ao direito da natureza, da Terra. Não é em outro lugar que vamos tirar esses recursos para a gente continuar vivendo.

O discurso do progresso e do desenvolvimento é burro, porque se você perguntar de onde eles vão tirar água e comida para todo mundo, eles vão te responder que é da terra, pois não tem jeito de tirar de outro lugar. Mas, por outro lado, eles insistem em ignorar uma política adequada para a questão do acesso à terra.

Vivemos um crescimento escandaloso da propriedade privada, do latifúndio privado, porque a sociedade deixou de se configurar como uma sociedade agrícola, agora nós passamos a nos articular em termos corporativos; são corporações que estão comprando terra no Brasil. São grandes empresas, grandes bancos e grandes conglomerados que estão se apropriando de grandes extensões de terra, numa escala de milhões de hectares. Assim, estamos privatizando a infraestrutura natural do país.

Ailton Krenak sendo pintado por Doroteia Yanomami durante encontro na Terra Indígena Raposa do Sol, Roraima – Foto: Lucas Limas/ISA

Ailton Krenak sendo pintado por Doroteia Yanomami durante encontro na Terra Indígena Raposa do Sol, Roraima – Foto: Lucas Limas/ISA

A primeira infraestrutura que uma nação deve considerar é seu território; depois você vai pensar em estrada, hidrelétrica etc. No Brasil, já faz muito tempo que ninguém pensa que o território é o que institui a possibilidade de identidade cultural desses povos; por isso a gente corre o risco de ter uma diversidade de povos sem lugar para pousar.

Enquanto o Brasil insiste em querer imitar países ricos, nós vamos continuar sendo essa pobre imitação de país rico. Temos um território imenso, uma biodiversidade escandalosa, uma riqueza natural de dar inveja aos estrangeiros. Mas os brasileiros, principalmente aqueles que têm poder político, que têm capacidade de se articular politicamente, são tão medíocres que não têm conhecimento sobre esse mundo que eles habitam.

É uma tragédia, é um desencontro entre, de um lado, esse território, essa pachamama, essa terra rica e, de outro, a mediocridade das autoridades, dos políticos, que insistem em estragar o melhor que nós temos e produzir pobreza.

Você acredita na possibilidade de uma vida pós-colonial, pós-extrativista?

Eu acho escandaloso que alguém continue pensando na fronteira do Brasil em termos geopolíticos, de um lado o Oceano Atlântico e de outro o resto da América Latina. Essa espécie de enclave, encaixado no resto da América Latina, mas que não consegue pensar no continente americano.

É impossível imaginar que o Brasil vá surfar na riqueza enquanto os países vizinhos estão se debatendo, com suas economias quebrando e suas sociedades explodindo em revoltas. Só mesmo um idiota pode imaginar que o Brasil tem como sair dessa sozinho, sem um amplo diálogo com os vizinhos, com os povos da América Latina, principalmente da América do Sul, sem a Amazônia. Ela [Amazônia] é formada por nove países, incluindo o Brasil, mas os brasileiros preferem discutir sobre a Amazônia como se a Amazônia fosse um sítio particular de brasileiros. Ignoram, inclusive, o tanto de povos indígenas e não indígenas que vivem na Amazônia e que constituem comunidades urbanas complexas.

Ailton Krenak, liderança indígena, em 1989 – Foto: João Roberto Ripper

Ailton Krenak, liderança indígena, em 1989 – Foto: João Roberto Ripper

Esse contexto é ignorado também pelo pessoal do Sudeste [do Brasil], que acha que pode planejar a Amazônia sem nenhuma vergonha na cara. Parece que eles não enxergam que há 1.200 anos ou há 800 anos havia comunidades complexas, com 46 mil pessoas vivendo numa situação cosmopolita, sem esses problemas de ordem social. Eles não viviam esse inferno social que a colonialidade implantou aqui. As pessoas reproduzem isso como se fosse um único mundo possível, e não se abrem para outras perspectivas.

O mundo vai continuar existindo, é claro! O combate contra o colonialismo – que se chama debate decolonial – vai se ampliar cada vez mais. Mas o que a gente precisa pensar é como será a vida das pessoas nas comunidades, porque, se a gente desmantelar a base natural da vida de milhares de comunidades, a gente pode até resolver a questão epistemológica, mas depois pronto, acabou, não temos mais colonialidade aqui, só que está todo mundo morto.

Claro, haverá vida depois dessa desgraça toda, mas não é como dizem os fundamentalistas evangélicos, “que nós vamos todos para o céu” – essa profecia celestina desgraçada, que sugere que a gente possa acabar com tudo aqui na terra, porque tem um banquete celestial nos esperando em outro lugar. É uma narrativa terrível, a narrativa do necrocapitalismo mesmo. Ela fica impregnada no cotidiano na mentalidade das pessoas. Nós estamos passando por um momento muito crítico da nossa história comum.

Desperto para isso, pois alguns modos de operar precisam ser superados. A gente não pode continuar repetindo as mesmas coisas que a gente fazia na década de 1980 e 1990, como se a gente tivesse constituído uma espécie de direito adquirido; não tem essa de direito adquirido. Nós vamos ter que pensar nossa própria fundação de identidade nacional. Nós estamos vivendo uma humanidade mais do que perversa, desvalorizando a vida, o cotidiano que nós temos, e fazendo essa espécie de culto à morte.

Nós estamos vivos, nós vamos continuar vivos. Talvez seja difícil a gente imaginar a qual custo ambiental.

Então é obsoleto pensarmos em desenvolvimento nos dias de hoje?

Quando a gente vê algum idiota prometendo progresso e desenvolvimento, a gente deveria incluí-lo na lista de serial killers, pois um cara que promete progresso e desenvolvimento está dizendo: “bota fogo na sua própria roupa”. A legenda dele podia ser: “fogo no rabo”. Falta coragem para pensar. Se uma pessoa se apresentasse, num momento crítico como esse [do Brasil], em um debate político, e dissesse: “quero pôr em debate um novo paradigma de vida, onde nós vamos poder tirar da terra somente o que a gente puder devolver para ela nas mesmas condições”. Será que esse cara sairia vivo depois de propor algo assim?

Como essa lógica de desenvolvimento ainda opera o senso comum global, você acredita que estamos longe de entender como adiar o fim do mundo?

Eu acho que não é só sobre entender, mas sobre agir. Já há povos que fazem isso, já há populações que fazem isso e, cada vez mais, essa pressão chega aos territórios. Essas pessoas são desapropriadas do próprio território. É um tema a que me refiro como a materialidade da vida.

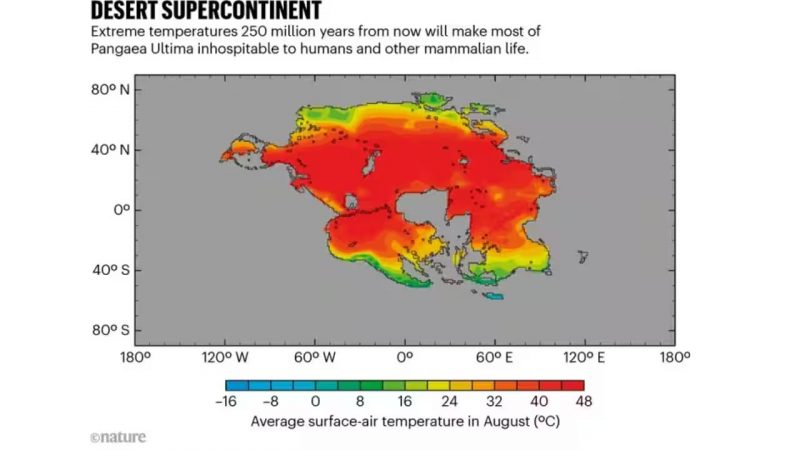

A gente poderia pensar o que quisesse se não estivéssemos condicionados ou limitados a esta equação: para saber o que é possível daqui para frente, a gente precisa se perguntar por quanto tempo a terra vai permitir. Por exemplo, o clima e todas as imprevisíveis mudanças que podem acontecer a partir daí, como o microclima.

Há um setor muito importante da economia do Brasil que, se a resposta climática alterar muito a atividade deles, eles terão de comprar milhões de hectares de terras na África para continuar fazendo o que sempre fizeram: celulose. A indústria da celulose no Brasil tem milhões de hectares de terras imobilizados só para plantar eucalipto. A partir de 2010, o Brasil passou a ocupar o primeiro lugar do mundo no ranking de produtores de celulose, concorrendo com a China, que também tem milhões de hectares de terra imobilizados para monocultura.

A gente sabe falar da monocultura da soja, né? Mas se somar a monocultura da soja, do eucalipto, da cana etc., você vai ver que o solo brasileiro está todo sendo vendido a preço de banana. Estão exportando água e solo. Mas a terra cansa. Vai chegar uma hora que aquela terra não vai responder mais; você pode enchê-la com todo tipo de veneno, mas ela não vai mais responder. Ela será uma terra morta.

Aquela poeira fedorenta e feia que se ergueu em São Paulo no começo do ano [2022], uma poeira preta, é só uma amostra grátis do que pode acontecer. Temos uma devastação do Cerrado e, quando ele tiver cansado de responder ao agronegócio, à monocultura, ele vai levantar uma poeira que cobrirá o Sudeste outra vez.

Isso parece filme de terror, mas é uma previsão a partir da hipótese de não se diminuir o aquecimento global. E se não mudarmos a forma como tratamos a terra, a porrada vai ser maior. É como aquela música que diz: “A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer”. Só tem uma diferença: a terra não é uma vaca leiteira. A terra cansa. (setembro, 2022)

Entrevista realizada em 19 de setembro de 2022, por Tainá Aragão, jornalista do ISA, via plataforma de videoconferência.

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!