(Charge: Paresh Nath/ Cagle Cartoons)

Weimar 2.0?

13/11/2016, Pepe Escobar, Facebook

Só 2017 pode dizer. Escrevo de Paris – dia sombrio, triste, tempo péssimo, com a nação rememorando os ataques de jihadistas nos boulevards, há um ano. O clima psicológico na Europa está p’rá lá de sombrio. Não consigo tirar Walter Benjamin da cabeça, um dos meus bem-amados mestres. Escreveu passagens esplêndidas sobre o modo como o fascismo converteu política, em estética. Para o fascismo, a experiência estética definitiva é a guerra.

Trump pode ser um enigma, mas não quer guerra. Mas está cercado de interesseiros. Mais uma vez: só saberemos se isso é a nova Weimar, em janeiro. Trump não quer guerra, mas o estado profundo quer. Essa, tanto quanto posso ver, será a batalha crucial do governo Trump.

por Alastair Crooke, Consortium News | Tradução: Coletivo Vila Vudu

Então, aí está: Brexit, como sugeri noutro artigo, não foi evento inexplicável, um flash na escuridão, mas manifestação de descontentamentos mais amplos e mais profundos na sociedade ocidental. Sejamos claros: não votaram em Donald Trump exclusivamente 60 milhões de norte-americanos; mais outros 13 milhões que votaram em Bernie Sanders (nas primárias) também votaram a favor de mudança estratégica – embora a partir de orientação política diferente.

Não quero aqui fazer algum tipo de necropsia das eleições nos EUA, mas tentar ver o que talvez continue oculto por trás do Brexit e dos eventos Trump – obscurecido, por hora, pela presença dominante desses eventos no palco da mídia-empresa e da política.

Primeiro, o que diz respeito a Donald Trump: Não surpreendentemente, suas fraquezas no plano pessoal e o contexto de bilionário tornaram-se foco de uma mídia hostil, que questiona se ele teria capacidade e habilidade para fazer mudança estratégica, ou não. Essa é uma questão importante, mas não leva em consideração o que realmente importa. E o que importa aqui é que há poucas – muito poucas – oportunidades para políticos eleitos desafiarem o status quo –,especialmente quando partidos ocidentais da direita abertamente conspiraram para oferecer aos eleitores o que jamais passou de variante nuançada da mesma velha agenda “progressista”, liberal e globalizada.

Em resumo, houve aí evidentemente uma ação do próprio eleitorado, tão exasperado contra a insensibilidade, a impenetrabilidade das elites, incapazes de ver a real situação de seus eleitores, que passa a querer o fim do status quo, por ação de seja qual for o aniquilador que apareça. Seja quem for: esse é o ponto.

Jamais se tratou de alguma espécie de concurso de beleza para encontrar presidente: Bernie Sanders seria presidente ideal? Ou Nigel Farage? Trump será capaz de nos oferecer uma nova era? Saber, não sabemos (mas nem por isso deve-se dar a possibilidade por inexistente). Esse traço do “Seja-quem-for” fala muito mais, isso sim, de o quanto é profunda a alienação que jaz latente na sociedade norte-americana.

Mas a mensagem que está sob risco de desaparecer, obscurecida pelo foco descomunal na descomunal personalidade de Trump, é precisamente que os “descontentes” com a democracia, com a política de “identidade” cultural, com a globalização e os sofrimentos que produz não desaparecerão. Trump pode ser bem-sucedido ou fracassar, mas o levante persistirá – sob uma forma ou outra – e muito provavelmente se espalhará para outras partes da Europa, pondo o continente em torvelinho e politicamente incapacitado.

Alienação profunda

Esse levante manifesta alienação profunda. Que ninguém espere rápida retomada do mundo liberal, se o governo Trump fracassar.

E não faz sentido algum pintar Trump como alguma espécie de marginal doido. Fato é que ele combina muito bem com uma das orientações dominantes do conservadorismo norte-americano.

É a orientação que, instintivamente, desconfia muito de esquemas grandiosos de reengenharia política ou social, preferindo tomar a natureza humana pelo que acreditam que ela seja: mais inclinada a cuidar das necessidades domésticas, não de aventuras incertas em terra estrangeira; conservadora em termos de finanças; economicamente não determinista; e com tendência a ver a família como indispensável tijolo na construção da sociedade. É um Zeitgeist que vê outros países (China e Rússia, por exemplo), como países normais, com os quais se deve falar e associar-se na luta por interesses comuns.

Que Trump seja visto como entidade estranha e bizarra, não como alguém cujo pensamento se alinha ao de Burke e do três vezes candidato a disputar a presidência Pat Buchanan (que admite relativa paternidade) – diz muito mais do sucesso desse sequestro, pelos neoconservadores, do conservadorismo norte-americano iniciado nos anos 1960s, do que reflete o espectro histórico dessa corrente intelectual.

Pode-se dizer que neoconservadores jamais foram Conservadores, no sentido em que neoliberais jamais foram Liberais, conforme a acepção tradicional desses termos. A novidade é que o presidente eleito parece ter construído um novo eleitorado Republicano, com metade do eleitorado norte-americano. E esse novo eleitorado não é constituído só de trabalhadores brancos sulistas (“red-neck“). Esse novo eleitorado é um corte sagital que atravessa classes sociais e divisões por etnias. Até corretores de Wall Street (supostamente alinhados com os Clintons) foram vistos gritando com muito entusiasmo “cadeia nela”, durante o discurso da candidata Democrata depois da derrota. E mulheres com educação universitária que votaram em Clinton foram apenas 6% a mais, do que as que votaram em Trump.

É possível que “essa eleição visava [originalmente] a facilitar o retorno triunfal do paradigma neoconservador-neoliberal, reembalado para parecer ‘novo paradigma’. Por várias razões, ficou decidido dar o papel protagonista a Hillary Clinton”, segundo a Oriental Review.

Talvez tenha acontecido assim, porque ela teria sido vista como bem posicionada para fundir as tendências liberais-intervencionistas, de um lado e, de outro lado, a base de “política de identidade cultural” clintonista. Ou talvez, simplesmente, porque seria “a vez dela” na presidência. Se foi assim, o projeto fracassou espetacularmente.

O fracasso do projeto Clinton

Por que fracassou? Um aspecto do descontentamento (como já esbocei antes) tem a vez com o descarte paulatino do modelo norte-americano de crescimento financeirizado, neoliberal, movido por dívida. Para muitos nos EUA e Europa, a realidade não tem sido de prosperidade econômica, mas de infindável ansiedade – e pela primeira vez no pós-Segunda Guerra Mundial –, com a sensação de que as próximas gerações enfrentarão vida muito mais difícil e pior, que a nossa geração. Aqui a avaliação de Naomi Klein (que não é amiga de Trump):

“Vão culpar James Comey e o FBI. Vão culpar repressão a eleitores e racismo. Vão culpar ‘Bernie ou nada’ e a misoginia. Vão culpar outros partidos e candidatos independentes. Vão culpar a mídia comercial por ter-lhes oferecido a plataforma, as mídias sociais por servir de megafone e WikiLeaks por mostrar a roupa suja.

“Mas essa explicação não considera a força mais responsável por criar o pesadelo no qual nos vemos hoje (…): o neoliberalismo financeiro. Aqui está o que todos temos de compreender: há muita dor nos EUA.

O sofrimento é geral, disseminado. Sob políticas neoliberais de desregulação, privatização, arrocho [dito “austeridade”] e interesses das empresas, o padrão de vida em nosso país declinou velozmente. Os norte-americanos perderam os empregos. Perderam aposentadorias. Perderam quase toda a rede de segurança usada para tornar essas perdas menos apavorantes. Os norte-americanos anteveem para os filhos futuro ainda pior que o precário presente.

“Ao mesmo tempo, testemunharam a ascensão da classe Davos, uma rede hiperconectada de banking e tech-bilionários, políticos eleitos perigosamente íntimos daqueles interesses e celebridades de Hollywood que dão à coisa toda ares de insuportável glamour. Sucesso é uma festa para a qual os norte-americanos não foram convidados, e eles sabem, no fundo do coração, que tanta riqueza e poder, crescendo tanto, estão conectados de algum modo, diretamente, às dívidas e à impotência das famílias, que também só crescem.

“Para quem conheceu segurança e status no nascimento – homens brancos sobretudo – as perdas são insuportáveis. Donald Trump fala diretamente a essa dor. A campanha pró-Brexit também falou a essa dor.”

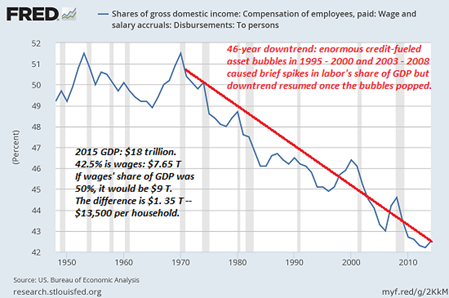

Aqui se vê o processo, em gráfico:

E evidentemente nada disso aconteceu desse modo para as elites urbanas (gráfico 2):

Resistência cultural

O segundo aspecto do descontentamento atual é a opressão cultural (ou, na retórica do Partido Democrata, “política de identidade” – um dos esteios da base eleitoral clintonista). Suas raízes são complexas, e têm a ver com correntes filosóficas que emergiram da Alemanha durante a 2ª Guerra Mundial, misturadas com o pensamento de trotskistas norte-americanos (os quais, naquele momento, migraram para a direita). Mas, em resumo, essa corrente de pensamento político tomou emprestado da Psicologia, então nascente como disciplina, a ideia de sanear a mente humana – chocá-la ou forçá-la a se tornar a “lousa limpa” [ing. “clean slate”, tabula rasa] na qual um novo programa mental poderia se escrito pelo terapeuta psiquiátrico (ou político) respectivamente.

O objetivo político era eliminar o pensamento totalitário e a “programação” fascista das mentes, e substituí-la por uma placa de circuito pró-democracia liberal.

Na verdade, a Lei da Nacionalidade e Imigração dos EUA, de 1965, foi promovida por esse grupo intelectual precisamente para promover a noção de que conceitos como “cultura nacional” perderiam completamente o sentido como resultado do processo pelo qual tudo se diluiria em mundo de imigrantes. Nos anos 1970s e 1980s, o objetivo evoluíra para implantar a ideia de que, realmente não há nem jamais haveria política alguma na modernidade (o Fim da História, de Fukuyama), porque de algum modo toda a governança resumia-se à tecnocracia: garantir funcionamento efetivo do mercado liberal – assunto que melhor seria deixar para especialistas.

Em termos políticos, a “limpeza”, para extrair das mentes a desordem cultural herdada teria de ser alcançada pelas guerras culturais a favor do “politicamente correto”.

A luta de classes foi desacreditada, mas havia outras “vítimas” em nome das quais se faria guerra: guerra contra a discriminação por gênero, guerra contra o racismo, guerra contra a negação de direitos aos gays, guerra à guerra pela orientação sexual “correta”, guerra contra microagressões verbais, contra linguagem sexista, contra quaisquer ideais ou linguagem que perturbasse a sensação individual de “espaço seguro” – todas essas guerras foram usadas como ferramenta para apagar velhos “restos” culturais de cultura nacional herdada. Assim se abriu caminho para um mundo globalizado liderado pelos EUA.

O fator ostensivo que conectava todas essas noções de “guerras” e vítimas foi que o antônimo disso tudo resultava ou em fascismo ou em autoritarismo. O problema com isso foi que todo e qualquer trabalhador norte-americano branco que frequentasse igreja, apreciasse a vida em família e amasse o lugar onde nasceu foi convertido em fascista, racista, sexista em potencial, ou intolerante sem perdão.

Muitos norte-americanos (e europeus) comuns detestam essa guerra “cultural” que os mete na (nas palavras de Hillary Clinton) “cesta de deploráveis. Direitista? Racista, sexista, homofóbico, xenofóbico, islamofóbico, tudo”). E os atentos à própria comunidade nada significariam além de um estado “a ser sobrevoado”, na visão das elites norte-americanas costeiras.

Agora, os deploráveis ergueram-se. A linguagem salgada de Donald Trump não o prejudicou – foi ferramenta eleitoral, virava o nariz àquela ‘correção’, e às chamadas sensibilidades dos “flocos de neve“. Trump, o ‘politicamente incorreto’ tocou no nervo mais fundo e mais sensível do ressentimento que fermenta dentro da sociedade norte-americana tradicional.

Os EUA “para sobrevoar” ressentem-se de terem sido chamados “deploráveis,” sentem muito claramente o desdém que inspiram às elites norte-americanas e europeias – e não gostam da arrogância delas, que se atrevem a sugerir que haveria um único modo racional, sensível, de fazer as coisas, e que elas – aquelas elites – seriam os especialistas e parte do grupo de Davos que diriam aos demais todos os norte-americanos qual seria o tal modo único perfeito (apesar de décadas de erros e fracassos).

Altas emoções

As emoções estão altas dos dois lados. Para ter ideia da violência e amargura que haverá na guerra cultural, ouçam aí, do movimento Avaaz ligado à organização Move On parcialmente mantida por George Soros:

“Caro Sr. Trump: Grandeza não é isso. O mundo rejeita o seu medo, a disseminação do ódio e da intolerância. Rejeitamos o apoio que o senhor dá à tortura, as conclamações para assassinar civis e todos os seus meios para encorajar a violência. Rejeitamos as ofensas a mulheres, muçulmanos, mexicanos e milhões de outros que não têm a sua cor, que não falam como o senhor ou que não se ajoelham ante o mesmo deus que o senhor. Contra o medo, escolhemos a compaixão. Ouvindo sua ignorância, escolhemos a compreensão. Como cidadãos do mundo, permanecemos unidos contra seus esforços para nos segregar.”

Para resumir, com Brexit e a vitória de Trump, testemunhamos um ponto de inflexão histórica. Como observei em meados de outubro (citando o filósofo político britânico John Gray):

“Se a tensão entre [o projeto da globalização por um lado] e o estado-nação [soberano] [por outro] foi uma das contradições do tatcherismo (…), de Bill Clinton e Tony Blair em diante, o centro-esquerda abraçou o projeto de um livre mercado global com entusiasmo tão ardente quanto a direita. Se a globalização ia contra a coesão social, a sociedade tinha de passar por uma reengenharia para tornar-se setor adjunto do mercado. Resultado foi que grande parte da população foi deixada a vegetar na estagnação ou na pobreza, muitos sem qualquer possibilidade de virem a encontrar um lugar produtivo na sociedade.”

“Se Gray está correto quando diz que economia globalizada gera convulsão social, que as pessoas logo estarão exigindo que o Estado preste atenção à situação econômica paroquial, nacional em que as maiorias vivem (não às ideias utopistas da elite centralizadora), a ideia sugere que não apenas a globalização acabou, como também acabou a centralização (nas suas muitas manifestações).”

Ora, as tendências globais não parecem estar andando na direção da ONG Avaaz. Parece, isso sim, estar no rumo de priorizar a recuperação do Estado, da soberania do Estado e do Estado engajado na busca de políticas econômicas adequadas às particulares circunstâncias do Estado, no rumo do Estado ao qual cabe a responsabilidade fundamental pelo bem-estar da comunidade como um todo.

A questão é: o que significa isso em termos geoestratégicos? Segundo, Trump pode e deseja ser o parteiro da nova era? A resposta curta é que essa nova era parece pressagiar período de volatilidade política, de volatilidade financeira e, na Europa e no Oriente Médio, cabe esperar “choque” político continuado.

É bem claro que Donald Trump não é globalista. Também é bem claro que está consciente de alguns dos perigos da atual política monetarista global. Ele já falou do Federal Reserve dos EUA como criador “de bolhas grandes e feias”, e que a crise econômica e financeira que se seguiu foi “empurrada com a barriga” [ing. “kicked down the road”] pela presidenta do Fed, Janet Yellen – e não há dúvidas de que a mesma crise lá permanece, à espera de quem assuma a presidência dos EUA, dia 20/1/2017.

Encurralado

Mas três décadas de “políticas de crescimento” financeirizadas, movidas a endividamento, deixam o presidente eleito efetivamente encurralado: a dívida global disparou; as bolhas aí estão e continuam (mantidas à tona pela intervenção coordenado do Banco Central; e desinflar bolhas é missão infame, que não se completa com gentilezas); juros zero ou negativos estão minando mais de um modelo de negócio, mas não podem ser apagados, sem mais nem menos, sem derrubar o mercado de ações; e o chamado “alívio quantitativo” – imprimir dinheiro – está comendo sistematicamente o poder de compra do consumidor, porque vai diluindo cada vez mais o mesmo recém alcançado (e frágil) poder de compra; e o redirecionamento do dinheiro, das “lojas da rua principal” para o setor financeiro – que infla o valor do patrimônio – mas não cria riqueza tangível.

EUA e Europa estão efetivamente em estado de deflação de dívida. Como aumentar as rendas de modo que produtores de bens e serviços tenham dinheiro para comprar seus produtos? A resposta de Trump é gastar em projetos de infraestrutura doméstica. Pode ajudar um pouco, mas é improvável que possa – só essa medida, erguer do fundo e manter à tona toda a economia dos EUA.

A verdade é que não há motor global óbvio de crescimento (agora que a “revolução industrial” da China está suspensa, para dizer o mínimo). Agora, todas as nações estão a procura de novos motores de crescimento. E não é fácil supor que Europa ou EUA tenham sucesso na recuperação de todos aqueles empregos perdidos para a globalização. De fato, simplesmente tentar fazer isso – a própria tentativa, ela mesma – pode precipitar mais desaceleração no comércio mundial e consequente declínio dos resultados.

Em poucas palavras, a economia global talvez viva uma curta “lua de mel”, graças a um possível jorro de indulgência fiscal dos EUA e uma concomitante injeção de vitalidade psicológica, que pode vir – pelo menos – do setor de construção civil dos EUA, que vive uma espécie de boom. Mas, tudo considerado, a própria crise econômica que o presidente eleito Trump antecipa talvez seja o único modo possível de cortar o nó górdio no qual três décadas de endividamento e dinheiro impresso, ambos em quantidades exorbitantes, nos enredaram.

E se está mesmo resolvido a navegar através da crise esperado, Donald Trump terá de saber fugir do canto das sereias das elites que só fazem repetir “NHA, NHA” (Não Há Alternativa, tudo terá de continuar como estava…) [ing. TINA, TINA(Theres Is No Alternative)].

Mas, sim, na política exterior o presidente Trump talvez pode esperar sucesso rápido (e relativamente fácil). Como quando “Nixon foi à China”, assim Trump pode ir à Rússia e à China, e começar a tratá-las como nações normais, com as quais é possível chegar a uma intersecção de interesses (como também a claras áreas de desacordo).

Seria revolucionário. Poderia mudar todo o mapa geoestratégico. E o presidente Putin continua a repetir… as portas estão abertas (pelo menos por hora). Em política, nada é para sempre.*****

*Alastair Crooke é ex-diplomata, alto funcionários da inteligência britânica e ativo na diplomacia europeia. É fundador e diretor de Conflicts Forum, que advoga a favor do engajamento político entre o Islã e o ocidente.

Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!